[경인일보]

‘단일 학문’ 해결 할수 없는 사회문제 늘어

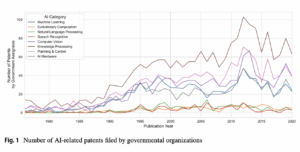

인공지능·빅데이터 등은 사회전반에 영향

기술의 사회적 파급·피해 예측 대응 필요

장기적으로는 국가의 경쟁력 좌우할 열쇠

2007년 스티브 잡스가 첫번째 아이폰을 공개했을 때 세계는 새 전자기기의 등장을 넘어 인문학과 기술의 융합이 가져온 혁신에 주목했다. 아이폰은 전화를 걸고 받는 기능 외 음악, 사진, 인터넷 등 다양한 기능을 통합했고 사용자 친화적인 인터페이스로 구현함으로써 새시대를 열었다. 이 같은 혁신은 완전히 새 기술이 아닌 기존의 기술들을 새로운 시각으로 통합한 데서 비롯됐다. 기존에 존재하는 것들을 혁신적으로 조합한 아이폰의 배경에는 디자인, 공학, 심리학, 인문학적 통찰까지 아우른 초학제 융합형 인재로서의 스티브 잡스가 있었다.

학제 간 경계를 넘어서는 협업이 아이폰에서 처음 시도된 것은 아니다. 2차 세계대전 당시 미국 MIT의 방사선 연구소에서는 전자공학자, 물리학자, 수학자, 철학자까지 다양한 분야의 연구자들이 함께 모여 레이더 기술을 개발했다. 이 연구는 연합국의 승리에 결정적 기여를 했다. 20세기 가장 혁신적 연구기관 중 하나로 꼽히는 벨 연구소 역시 초학제 융합의 산실이었다. 물리학자, 수학자, 전자공학자, 언어학자 등이 자유롭게 교류하며 트랜지스터, 위성통신 등 현대 기술의 기초를 닦았다.

우리나라도 융합형 인재의 중요성을 강조했던 시기가 있었다. “인문학 거리와 과학기술 거리의 교차로에서 혁신이 시작된다”는 말이 회자됐고 스티브 잡스 같은 인재를 어떻게 양성할 것인가에 대한 논의가 활발히 일어났다. 정부 연구개발(R&D) 정책에서도 ‘융합’은 핵심 키워드가 됐고 2010년대 초에는 과학기술정보통신부의 집단기초연구사업 중 초학제 융합형 과제가 등장하기도 했다.

중략.

이제 국가가 나서야 할 때다. 초학제 융합연구는 성과 도출에 시간이 걸릴 수 있지만 장기적으로는 국가 경쟁력을 좌우할 열쇠다. 논문의 성과 지표와 단기 성과 중심의 R&D 평가 체계를 넘어, 인문사회과학과 이공학을 아우르는 다양한 학문이 협력하고 충돌하며 창의적 해법을 도출할 제도적 토대를 마련해야 한다. 역사 속에서 혁신은 언제나 경계를 넘는 시도에서 시작되고 시대가 요구하는 난제의 해결은 초학제 융합연구를 통해 이뤄졌다. 이를 뒷받침할 국가의 전략적 지원이 필요한 이유가 여기에 있다.

/전보강 인하대 소상공인 경제생태계연구센터장

출처 : 경인일보(https://www.kyeongin.com/)

기사원문: (https://www.kyeongin.com/article/1748007)