publications

- 기술혁신

기술 분야의 엔트로피와 이질성이 기술 발전에 미치는 영향

- Creator

- 허원창 교수님

- Research Type

- 개인연구

- Creator

- Research Type

- 허원창 교수님

- 개인연구

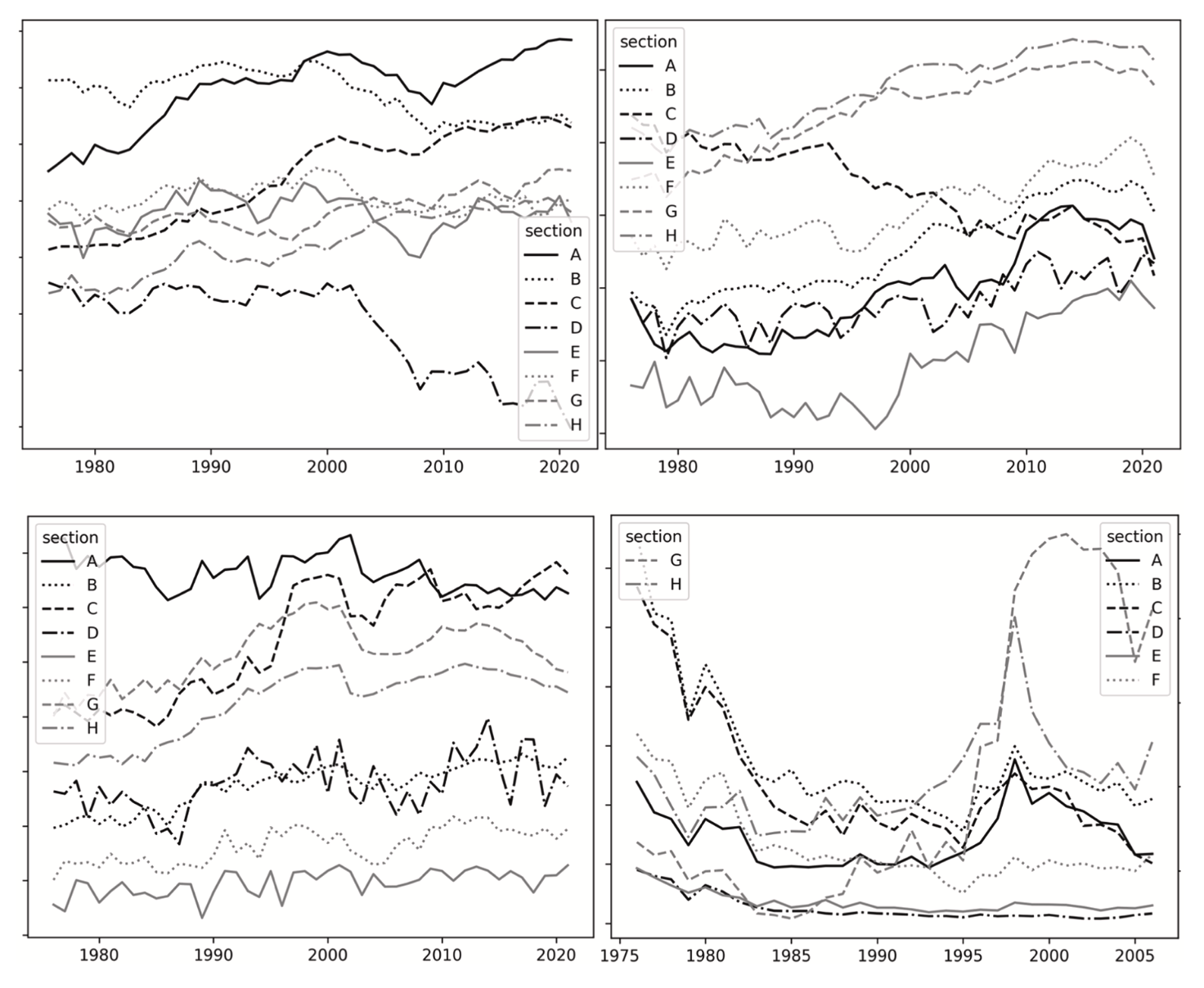

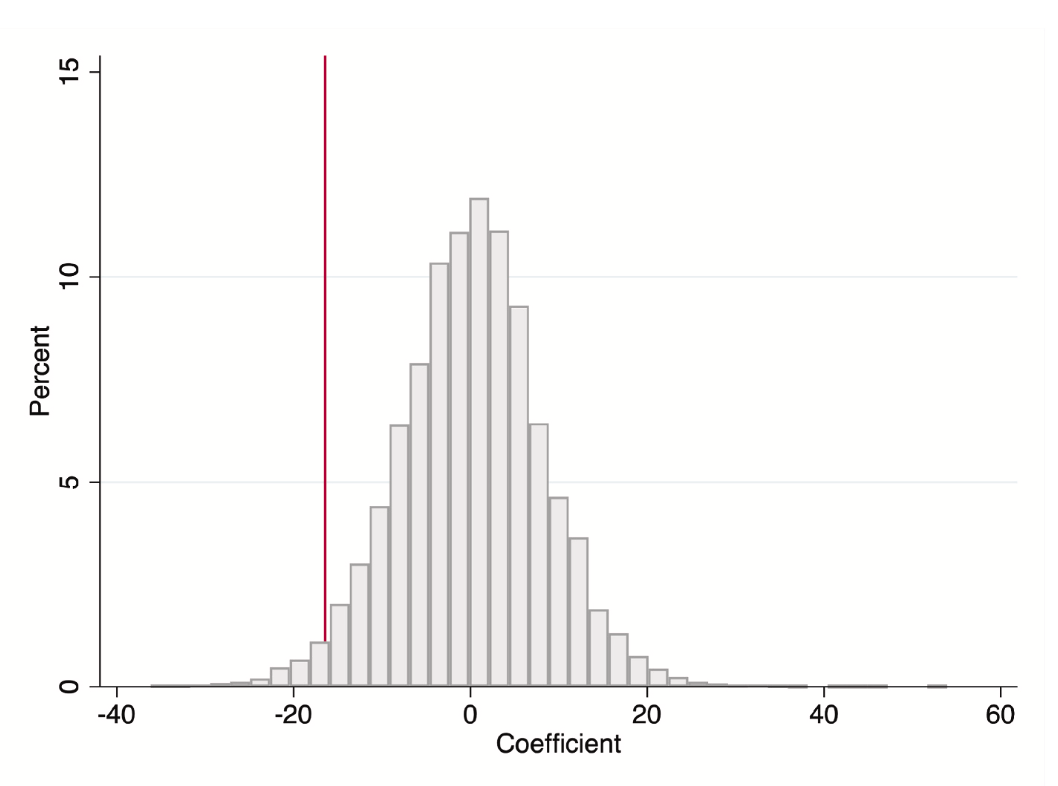

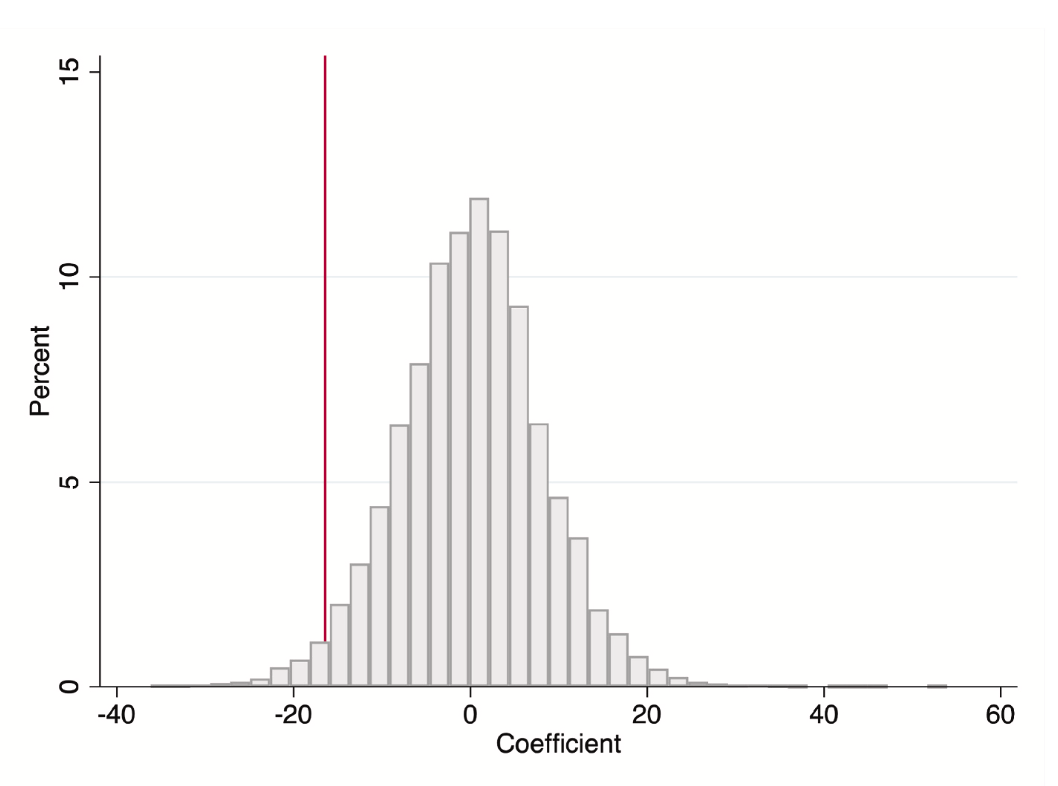

본 연구는 특허 기술 분야에서의 다양성이 기술적 영향력에 미치는 영향을 분석한다. 특히, 특허 보유 기관의 다양성(assignee entropy)과 의미론적 이질성(semantic heterogeneity)이 특정 기술 분야가 다른 분야에 미치는 영향력(domain authority)에 어떻게 작용하는지를 탐구한다. 1976년부터 2021년까지 약 200만 건의 특허 데이터를 활용하여 8개 주요 기술 분야(Cooperative Patent Classification, CPC)의 특허 네트워크를 분석하였다. 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 특정 기술 분야 내에서 생성된 의미론적 이질성(semantic heterogeneity)이 증가할수록 해당 기술이 다른 기술 분야에 미치는 영향력이 커지는 경향을 보였다. 이는 기술적 다양성이 새로운 혁신을 촉진할 가능성이 있음을 시사한다. 둘째, 특허 보유 기관의 다양성(assignee entropy)이 높아질수록 해당 기술 분야의 영향력이 감소하는 경향이 확인되었다. 즉, 기술적 혁신이 다수의 소규모 기업에 의해 분산되기보다는, 소수의 연구개발(R&D) 중심 기관이 주도할 때 더 큰 영향력을 가지는 경향이 있었다. 이는 전략적 특허 출원(strategic patenting)이나 특허 레이스(patent racing) 현상이 기술 발전에 미치는 영향을 고려해야 함을 시사한다.

본 연구는 기술 혁신에서 다양성과 집중화의 역할을 규명하는 데 기여하며, 기술 정책 및 연구개발 전략 수립에 중요한 시사점을 제공한다. 특히, 다양성을 장려하면서도, 특정 분야의 핵심 연구기관이 지속적으로 혁신을 주도할 수 있도록 정책적 균형을 맞추는 것이 필요하다는 점을 강조한다. 향후 연구에서는 기술 분야별로 다양성이 미치는 영향을 보다 세분화하여 분석할 필요가 있다.

- 기술혁신

4차 산업혁명에서의 기술 리더십: 한국 기업의 제조 부문과 ICT 부문 간 비교

- Creator

- 전보강 교수님

- Research Type

- 센터융합연구

- Creator

- Research Type

- 전보강 교수님

- 센터융합연구

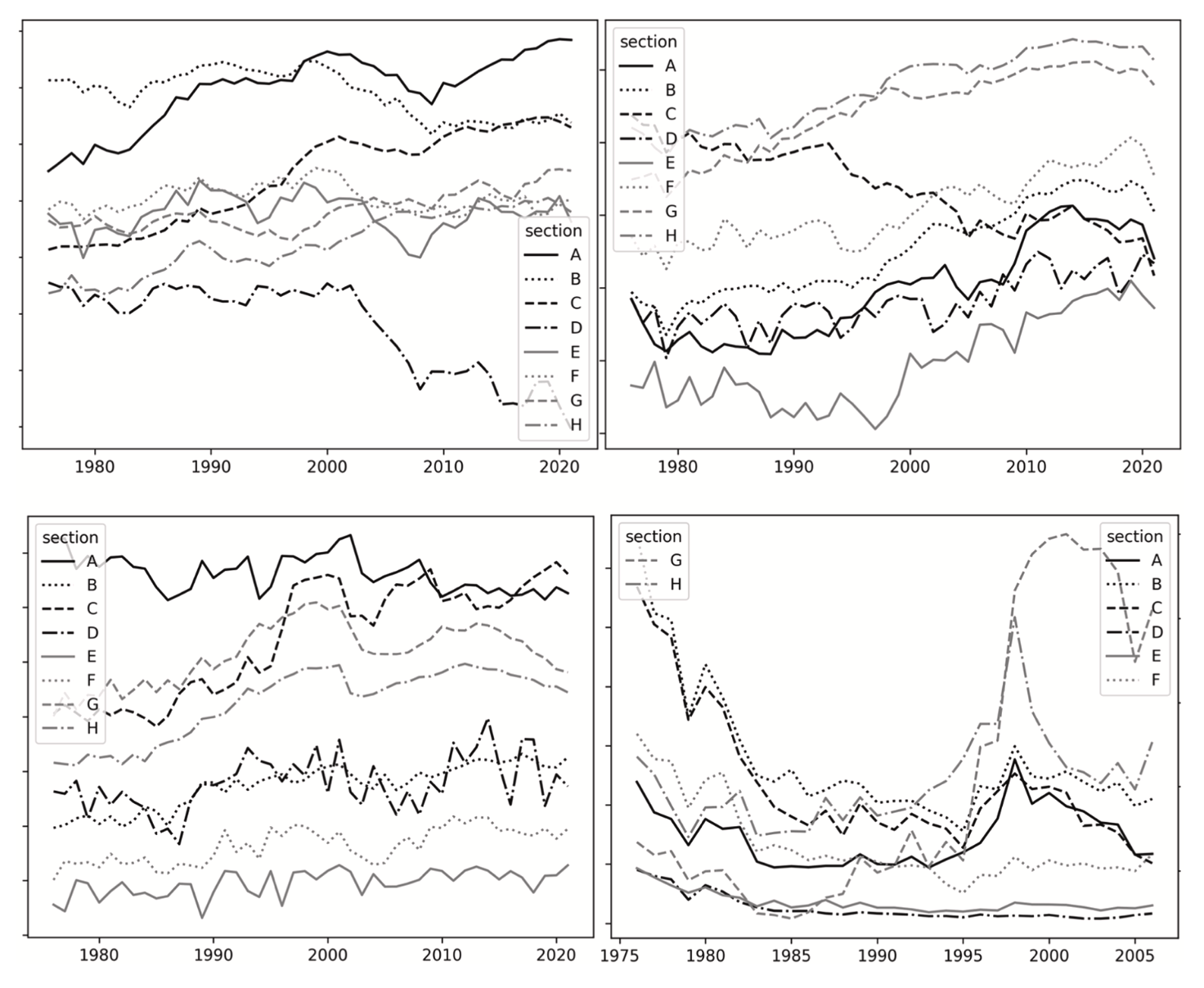

본 연구는 제4차 산업혁명(Industry 4.0, I4) 시대에서 한국 제조업과 정보통신기술(ICT) 산업의 기술적 우위를 비교하며, I4 기술의 확산에 따라 지배적 산업의 변화 가능성을 분석한다. 1990년부터 2021년까지 한국 기업의 특허 데이터를 활용하여, 제조업과 ICT 산업의 기술 네트워크 구조를 비교하고, 특허 수, 기술 다양성, 경로 의존성(path dependency), 그리고 기술적 연관성(relatedness)을 주요변수로 분석하였다.

분석 결과, 제조업은 특허 수와 기술의 다양성 측면에서 여전히 한국의 지배적인 기술 리더십을 유지하고 있으며, ICT 산업이 I4 기술에 집중하는 경향을 보이고 있음에도 불구하고, 두 산업 간의 격차는 여전히 크다는 점이 확인되었다. 제조업은 기술을 폭넓게 다변화하는 반면, ICT 산업은 특정 기술에 집중하는 경향을 보였다. 또한, ICT 산업은 제조업보다 더 강한 경로 의존성을 나타내며, 제조업은 특허 활동에서 집중적(intensive) 및 광범위(extensive)한 확장을 더욱 강하게 추구하는 경향이 있었다.

본 연구는 제조업이 여전히 I4 기술에서도 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, ICT 산업이 미래에 더 강력한 역할을 할 가능성은 있지만 현재로서는 지배적 산업의 변화가 즉각적으로 발생하지 않을 것임을 시사한다. 또한, ICT 산업이 보다 강한 성장세를 보이기 위해서는 혁신적인 기술 개발 및 자본 투자 확대가 필요하며, 한국의 금융 및 투자 시스템이 이러한 변화를 뒷받침할 필요가 있음을 강조한다. 향후 연구에서는 기술 품질, 온라인 플랫폼 시장 점유율, 그리고 ICT 산업의 글로벌 경쟁력 분석을 추가적으로 수행할 필요가 있다.

- 기술혁신

기술 도입 및 일자리: 레스토랑의 셀프 서비스 키오스크가 노동시장에 미치는 영향

- Creator

- 윤춘근 교수님

- Research Type

- 개인연구

- Creator

- Research Type

- 윤춘근 교수님

- 개인연구

본 연구는 외식업에서의 무인 주문 키오스크 도입이 노동 시장에 미치는 영향을 분석한다. 최근 무인화 기술이 빠르게 확산되면서, 이러한 기술이 고용에 미치는 효과에 대한 논의가 활발하게 이루어지고 있다. 본 연구에서는 2018년부터 2021년까지 한국 외식업체의 설문조사 데이터를 활용하여, 키오스크 도입 여부가 고용 규모, 근무 시간, 임금 등에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다. 분석 결과, 키오스크 도입은 전체적인 정규직 및 비정규직 직원 수에는 유의미한 영향을 미치지 않았으나, 아르바이트 직원의 임금을 감소시키고, 무급 가족 종사자의 고용을 줄이는 효과가 있는 것으로 나타났다. 특히, 프랜차이즈 외식업체에서 이러한 영향이 더욱 두드러지게 나타났으며, 독립 운영 음식점에서는 정규직 직원의 임금이 오르는 경향이 관찰되었다. 이는 기술 도입이 단순한 고용 감소를 초래하는 것이 아니라, 숙련된 노동자에 대한 상대적 임금 상승을 유도할 수 있음을 시사한다.

본 연구는 기술 도입이 외식업 노동 시장에 미치는 차별적 영향을 조명하며, 숙련 편향 기술 변화(SBTC, Skill-Biased Technological Change)와 효율 임금 이론(Efficiency Wage Theory)의 실증적 근거를 제공한다. 향후 연구에서는 장기적인 고용 변화와 기술 도입에 따른 노동

- 기술혁신

인공지능 혁신에서 정부기관의 직접적인 역할 분석

- Creator

- 박재혁 교수님

- Research Type

- 개인연구

- Creator

- Research Type

- 박재혁 교수님

- 개인연구

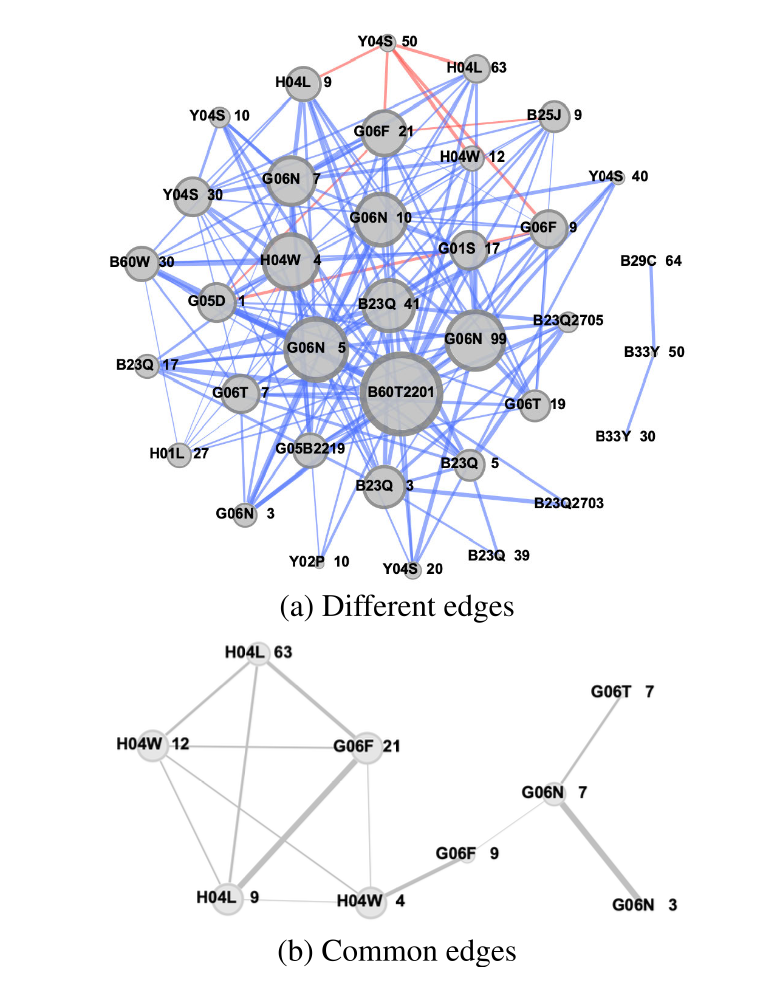

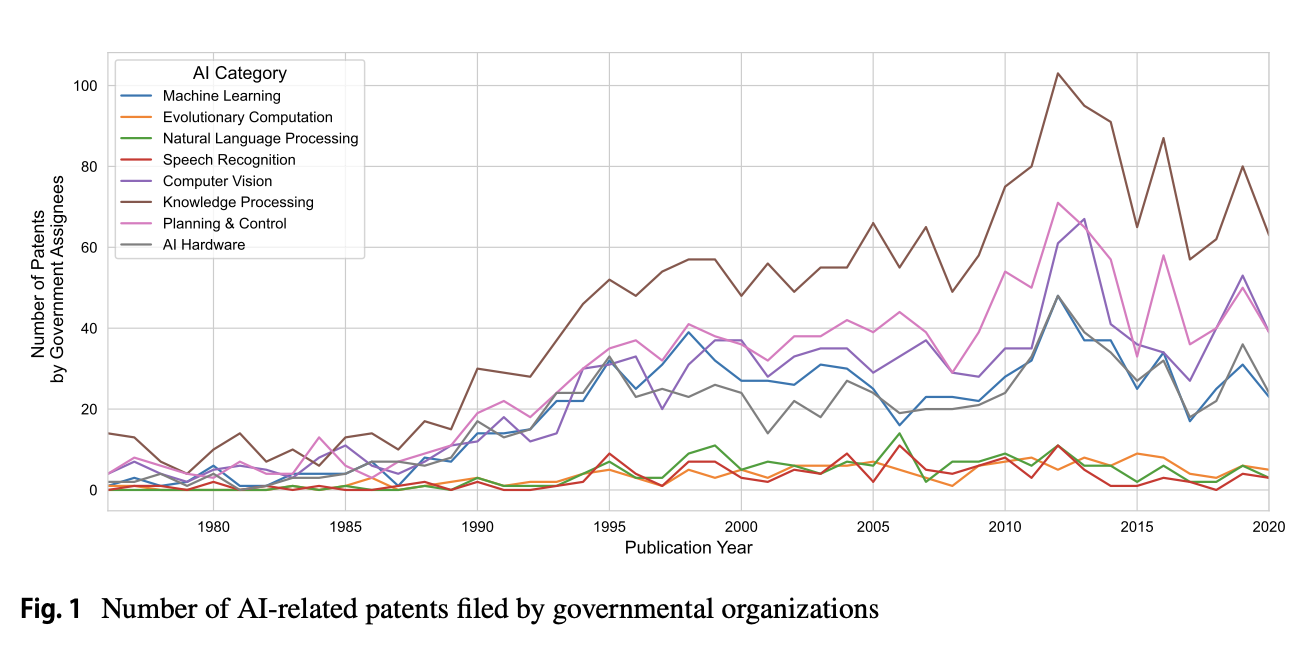

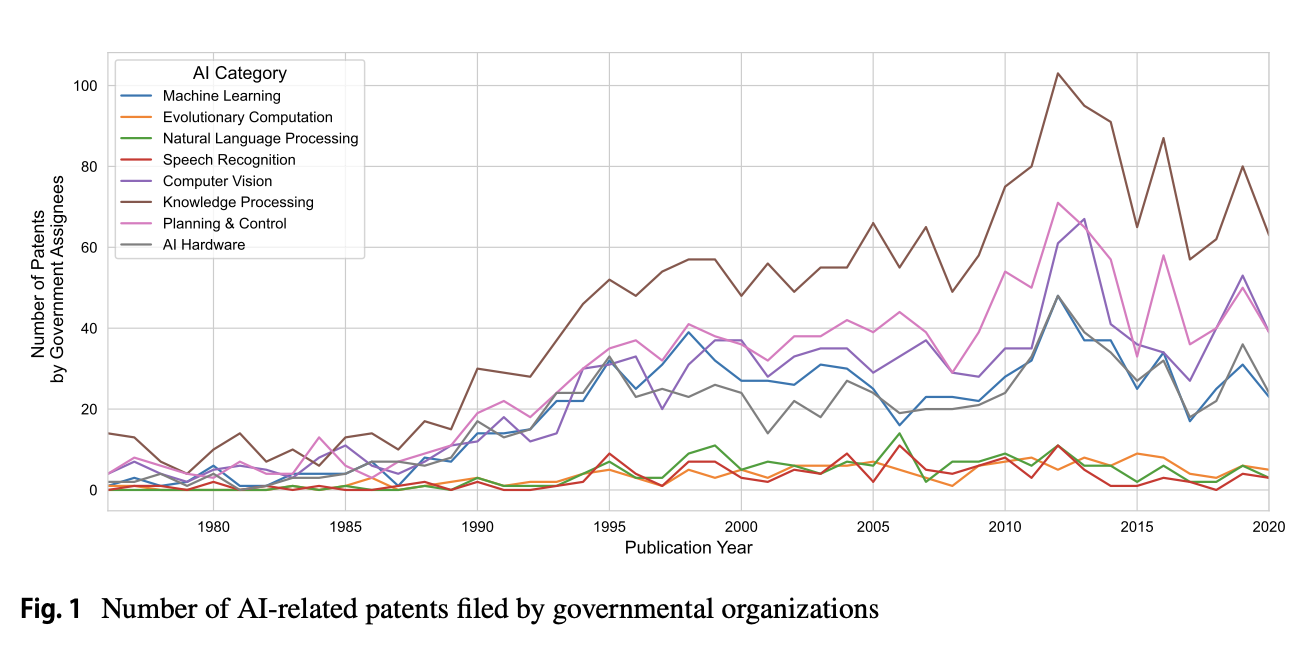

인공지능(AI)은 다양한 산업과 분야에서 혁신을 이끄는 핵심 기술로 자리 잡고 있으며, 정부 기관은 AI 혁신 생태계를 조성하기 위해 연구개발(R&D) 지원과 정책 수립 등의 간접적인 방식으로 기여해왔다. 그러나 정부 기관이 직접적으로 AI 기술 혁신에 참여하는 방식, 특히 특허 출원을 통한 혁신 활동은 상대적으로 연구가 부족한 실정이다. 본 연구는 정부 기관이 AI 특허를 통해 직접적으로 기술 개발에 어떻게 기여하고 있는지 분석하고, 그 특성이 민간 기관과 어떻게 다른지 비교한다. 연구진은 미국 특허청(USPTO)의 인공지능 특허 데이터(AIPD)를 활용하여 정부 기관과 민간 기관이 출원한 AI 특허를 비교하였다. 머신러닝 기반 문서 임베딩 기법을 이용해 특허 초록의 내용을 분석한 결과, 정부 기관은 민간 기관보다 공공 이익과 국가적 이슈 해결에 중점을 두고 있으며, 상업적 활용보다는 기초 기술 발전에 집중하는 경향이 확인되었다. 또한, 정부 기관이 출원한 AI 특허는 민간 기관의 특허보다 다양한 분야에서 인용되며, 이는 정부 주도의 AI 혁신이 향후 기술 발전에 광범위한 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 분석 결과, 정부 기관이 AI 혁신의 초기 단계에서 중요한 역할을 하며, 위험과 불확실성이 높은 연구개발을 주도적으로 수행한다는 점이 드러났다. 특히, 기초 연구 및 공공 부문에서 활용 가능한 AI 기술(예: 머신러닝, 지식 처리, 컴퓨터 비전 등)에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있었다. 반면, 민간 기관은 상업적 응용이 용이한 분야(예: 자연어 처리, 음성 인식, 반도체 관련 AI 기술 등)에 더 집중하는 것으로 나타났다.

본 연구는 정부 기관이 AI 혁신 과정에서 단순한 지원자 역할을 넘어, 직접적인 기술 개발자로서 어떤 영향을 미치는지 실증적으로 분석했다는 점에서 의의가 있다. 이를 통해 정부의 R&D 투자 및 기술 개발 전략 수립에 중요한 시사점을 제공하며, AI 기술의 발전과 경제적·사회적 파급 효과를 고려한 정책 방향 설정에도 기여할 수 있을 것이다. 향후 연구에서는 다른 국가의 정부 기관이 AI 혁신에 미치는 영향, 그리고 정부와 민간 기관 간의 협력 모델 분석을 확장하여 보다 종합적인 정책적 인사이트를 제공할 필요가 있다.

- 기술혁신

“또 다른 나”로서의 AI: AI 공포증에서 AI 준비까지 인공지능을 활용하는 여정 맵

- Creator

- 박재혁 교수님

- Research Type

- 개인연구

- Creator

- Research Type

- 박재혁 교수님

- 개인연구

인공지능(AI)은 개인과 조직의 일상에 필수적인 요소로 자리 잡았지만, 많은 사람들이 AI와 효과적으로 협업하는 데 어려움을 느끼고 있다. 본 연구는 조직이 AI를 활용하는 과정에서 발생하는 주요 장애 요소(AI-phobia)를 분석하고, 이를 극복하기 위한 AI 준비태세(AI-preparedness) 프레임워크를 제시한다. AI 공포(AI-phobia)는 AI-문해력(AI-literacy), AI-대체 가능성(AI-substitutability), AI-책임성(AI-accountability), AI-도입 가능성(AI-implementability)의 네 가지 요소로 구성된다. AI-문해력 부족은 AI를 이해하고 활용하는 데 대한 지식 격차(AI-divide)를 초래하며, AI가 인간을 대체할 것이라는 두려움은 노동시장 변화와 조직 내 역량 약화를 불러올 수 있다. 또한, AI의 의사결정에 대한 책임 소재가 불분명해질 경우(AI-accountability 문제), 조직의 신뢰성과 효율성이 저하될 수 있으며, 무분별한 AI 도입(AI-fever)은 충분한 준비 없이 AI 기술이 조직에 적용되는 문제를 야기할 수 있다.

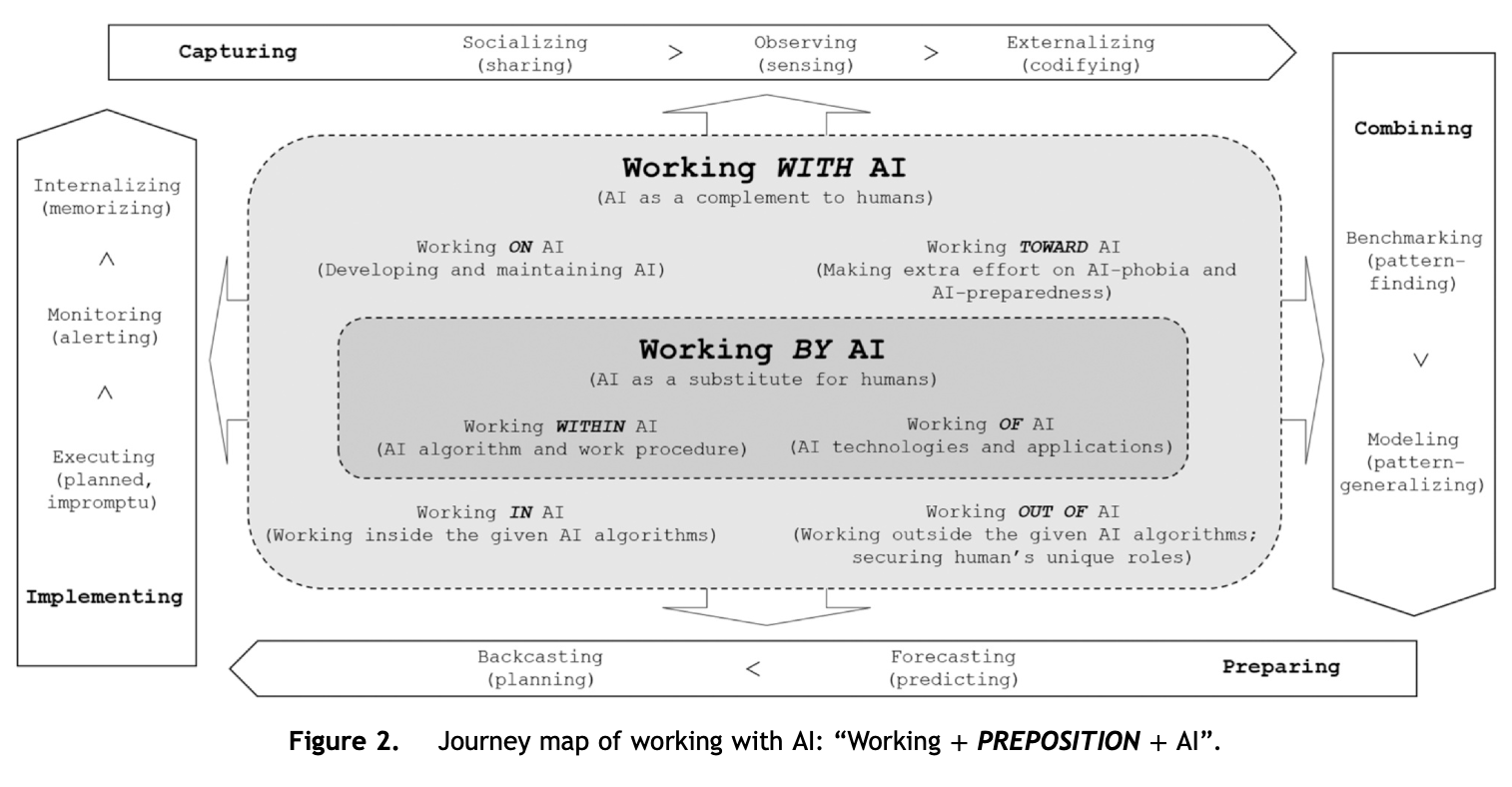

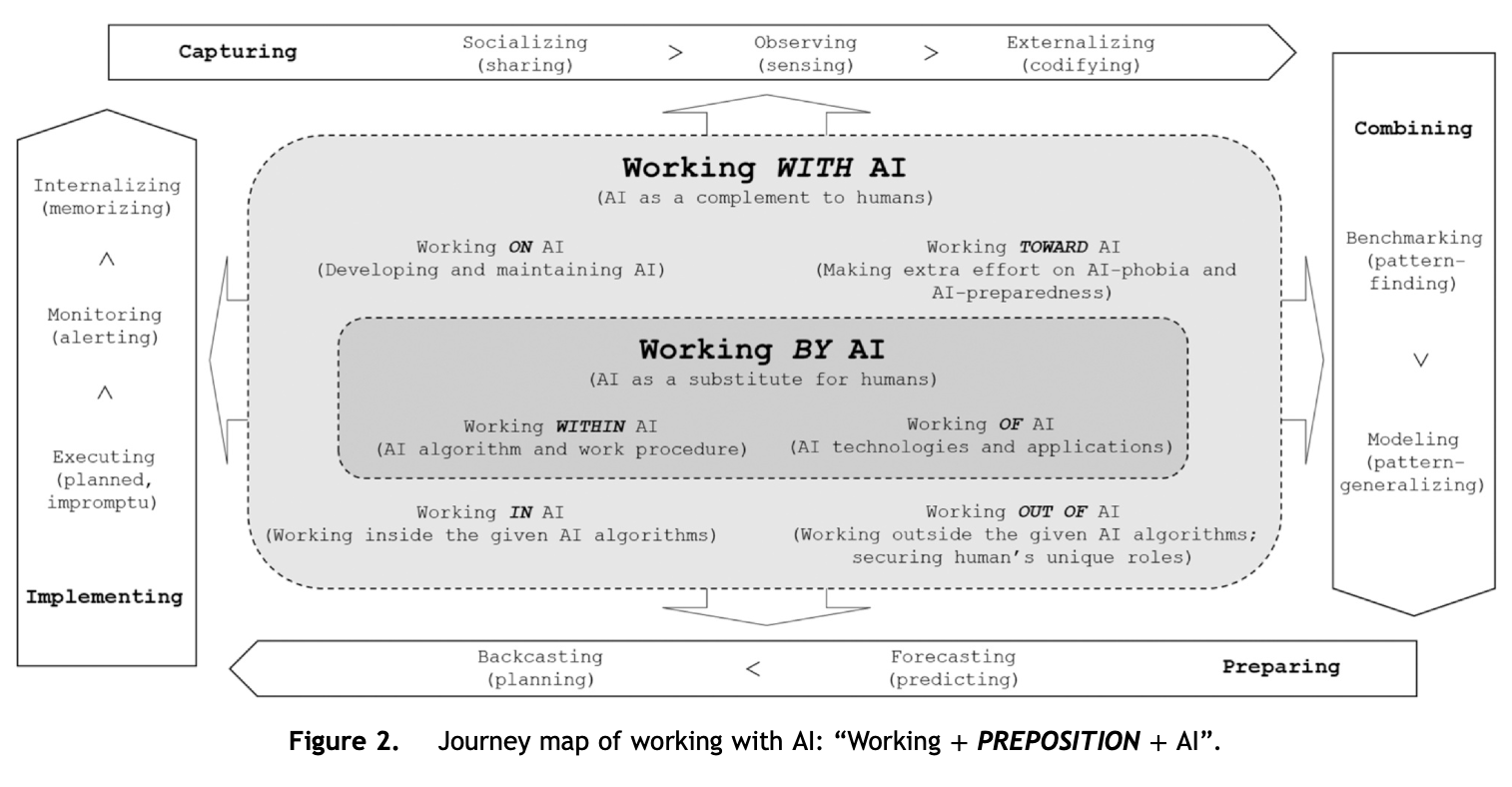

이를 해결하기 위해 본 연구는 조직 내 AI 활용을 단계별로 정리한 ‘AI 협업 여정 지도(Journey Map)’를 제시한다. 본 프레임워크는 조직이 AI를 효과적으로 활용할 수 있도록 정보 수집(capturing), 통합(combining), 준비(preparing), 실행(implementing)이라는 네 가지 주요 단계를 포함한다. 특히, 인간과 AI의 역할을 명확히 구분하여 ‘AI가 수행하는 작업(Working BY AI)’과 ‘AI와 함께하는 작업(Working WITH AI)’을 정의함으로써 AI 도입 및 활용의 효과성을 극대화할 수 있도록 돕는다.

본 연구는 AI 기술이 조직 내에서 보다 유기적으로 작동할 수 있도록 인간과 AI 간 협업 모델을 체계화하고, 조직이 AI 준비태세를 갖출 수 있도록 실질적인 가이드를 제공한다. 향후 연구에서는 AI의 발전과 함께 변화하는 조직 환경을 반영하여, AI와의 협업 방식이 지속적으로 개선될 필요가 있을 것이다.

- 기술혁신

기술적 연관성: 기업은 어떻게 기술을 다각화하는가?

- Creator

- 김승환 박사

- Research Type

- 개인연구

- Creator

- Research Type

- 김승환 박사

- 개인연구

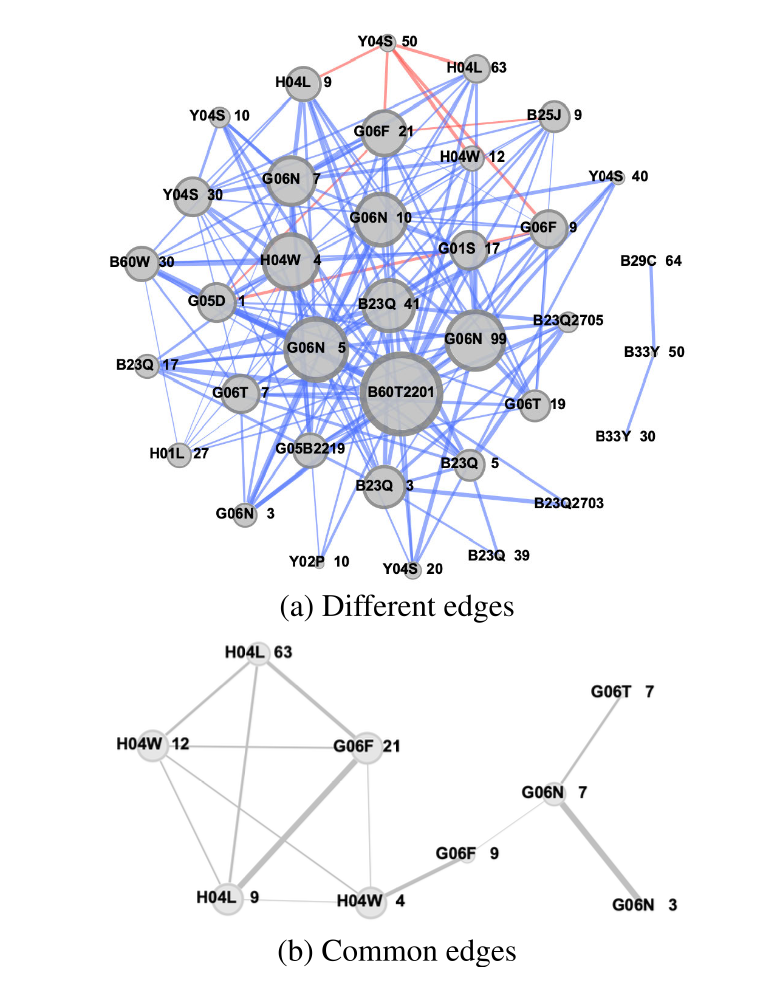

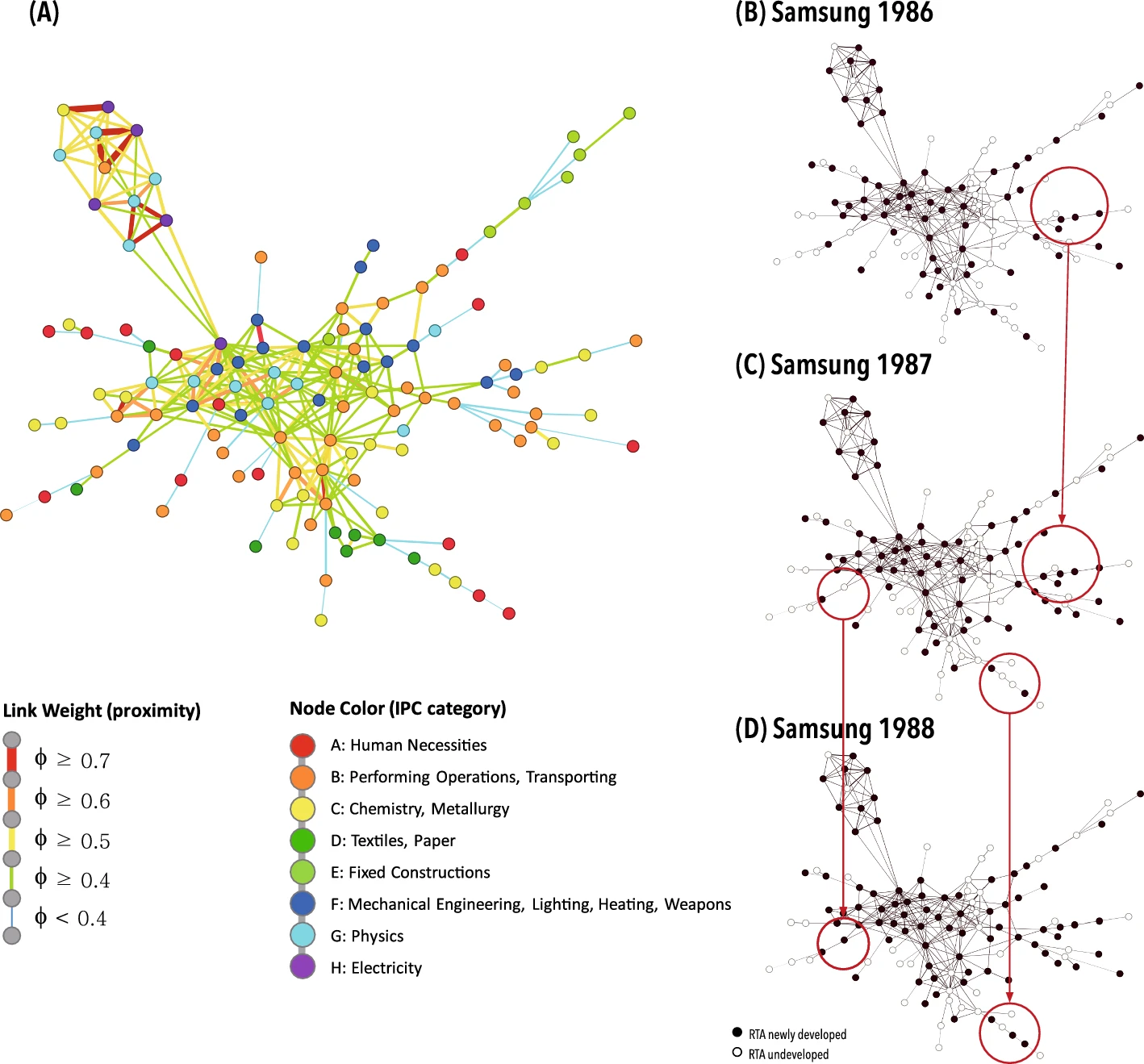

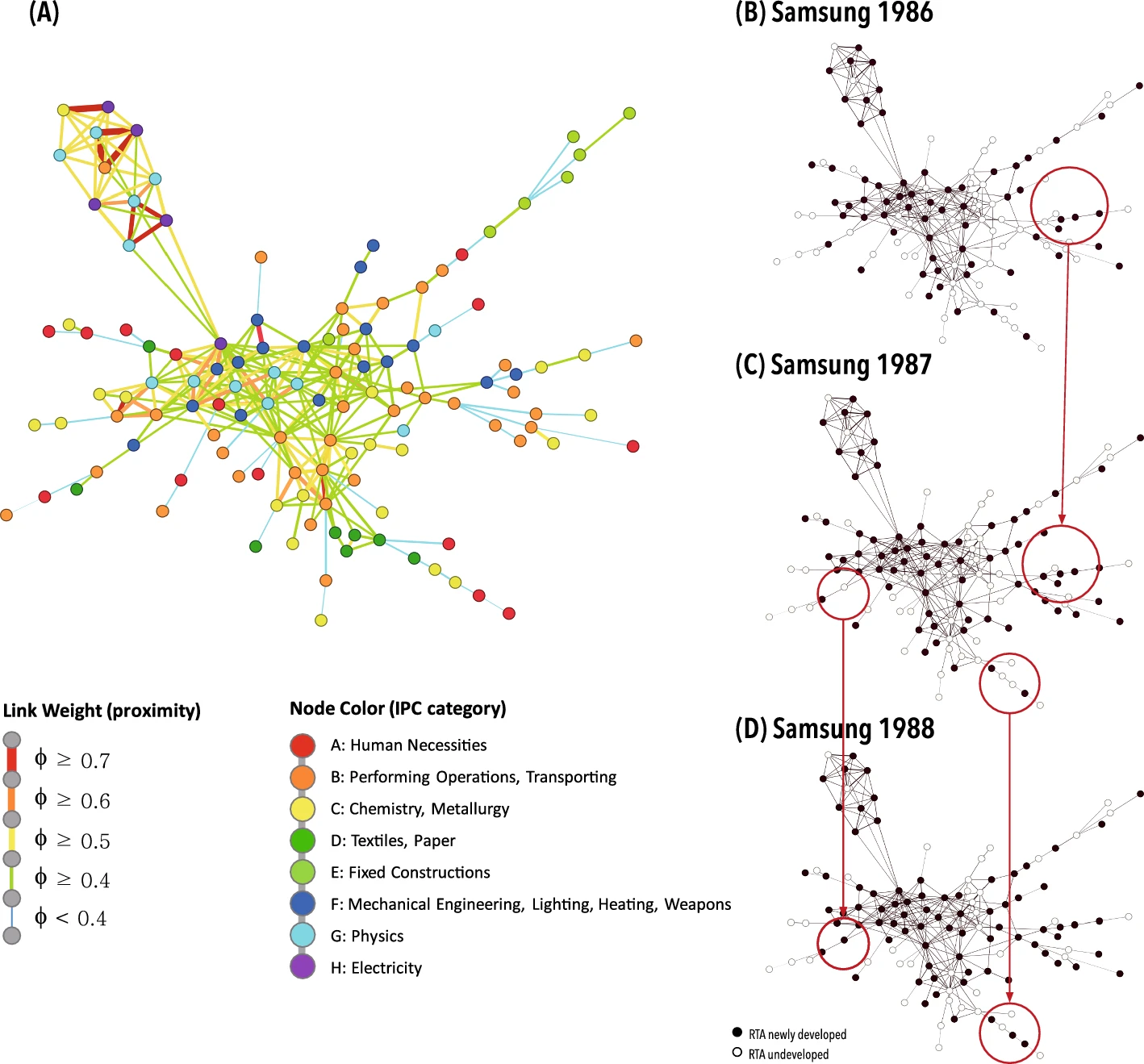

유사한 경제활동 간 이해를 돕는 연관성의 원리는 국가, 지역, 도시가 이미 관련 활동을 하고 있을 때 새로운 경제활동을 시작하는 경향이 있음을 시사한다. 이러한 실증적 원리는 도시, 지역, 국가 등 다양한 차원에서 그들의 새로운 기술, 제품, 산업을 개발하는데 확인되었다. 그러나 기업의 기술다각화에 대한 논의는 상대적으로 미흡한 실정이다. 이미 관련 기술을 축적한 기업이 신기술 진입에 더 성공할 수 있을까? 본 연구에서는 기업의 특허 데이터와 재무 및 시장 정보가 포함된 고유한 데이터 세트를 사용하여 이 문제를 탐구한다. 1984년부터 2014년까지 한국, 유럽, 미국의 특허청에서 특허를 공개한 한국 주식 시장에 상장된 한국 기업을 조사하였다. 우리는 기업이 이미 관련 기술을 보유하고 있을 때 새로운 기술을 개발할 가능성이 더 높다는 것을 발견했다. 이러한 연구 결과는 연관성의 개념을 기업의 기술 다각화로 확장하고 기업의 기술 지식의 발전이 기술 연관성에 의해 형성된다는 것을 보여준다.

- 기술혁신

기업의 산업 4.0 기술 전환에 영향을 미치는 요인 분석

- Creator

- 김승환 박사

- Research Type

- 센터융합연구

- Creator

- Research Type

- 김승환 박사

- 센터융합연구

이 연구는 연관성과 복잡성을 측정한 뒤, 기업의 역량과 정책적 영향에 초점을 맞춰 산업 4.0 (I4T) 기술로의 기술적 전환에 영향을 미치는 요인을 식별한다. 분석을 위해 한국 제조 기업의 특허와 재무 및 시장 정보에 대한 고유한 데이터 세트를 사용했다. 경제적 복잡성, 경제 지리 및 지역 연구 분야에서 최근에 형성된 경험적 원리인 연관성의 법칙에 따라 기술 공간이 구축되고 공간에서 각 기업의 발자국이 추적된다. 기업의 기술 공간을 사용하면 새로운 I4 기술을 성공적으로 개발한 기업을 식별하고, 이전 기술 도메인에서 축적된 역량이 기술 다각화에 긍정적인 영향을 미치는지, 그리고 어떤 요인이 I4로의 전환에 중요한 역할을 하는지 검토할 수 있다. 또한 기업이 R&D 활동에 대한 정부 지원을 받았는지에 대한 데이터를 결합하면 새로운 I4 기술에 대한 기업의 지식 활동을 지원하는 정부 정책의 역할을 추가로 분석하는 데 도움이 될 수 있다. 관련 기술이 높고 정부 지원이 더 많은 기업은 새로운 I4 기술에 참여할 가능성이 더 높았다.