research

시장과 기술환경

기술의 발전과 시장 환경의 변화는 소상공인의 경영 방식과 일자리 구조를 근본적으로 바꾸고 있습니다. 우리는 자동화 기술 도입,인공지능 활용과 확산을 포함한 기술 발전과 기후변화 및 저출산등의 시장환경의 다양한 변화가 소상공인에게 어떤 기회와 도전을 안겨주는지를 분석합니다. 이를 통해 개별 소상공인이 변화에 어떻게 대응하고 전략을 세워야 하는지, 나아가 정부가 어떤 방향으로 지원해야 하는지를 탐구합니다. 궁극적으로는 기술혁신 속에서도 소상공인이 경쟁력을 유지하며 지속적으로 성장할 수 있는 생태계 구축을 지향합니다.

시장과 기술환경

기술 분야의 엔트로피와 이질성이 기술 발전에 미치는 영향

- Author

허원창

- Keywords

- 기술혁신, 기술환경변화, 엔트로피

- Creator

- Research Type

- 허원창

- 기술혁신, 기술환경변화, 엔트로피

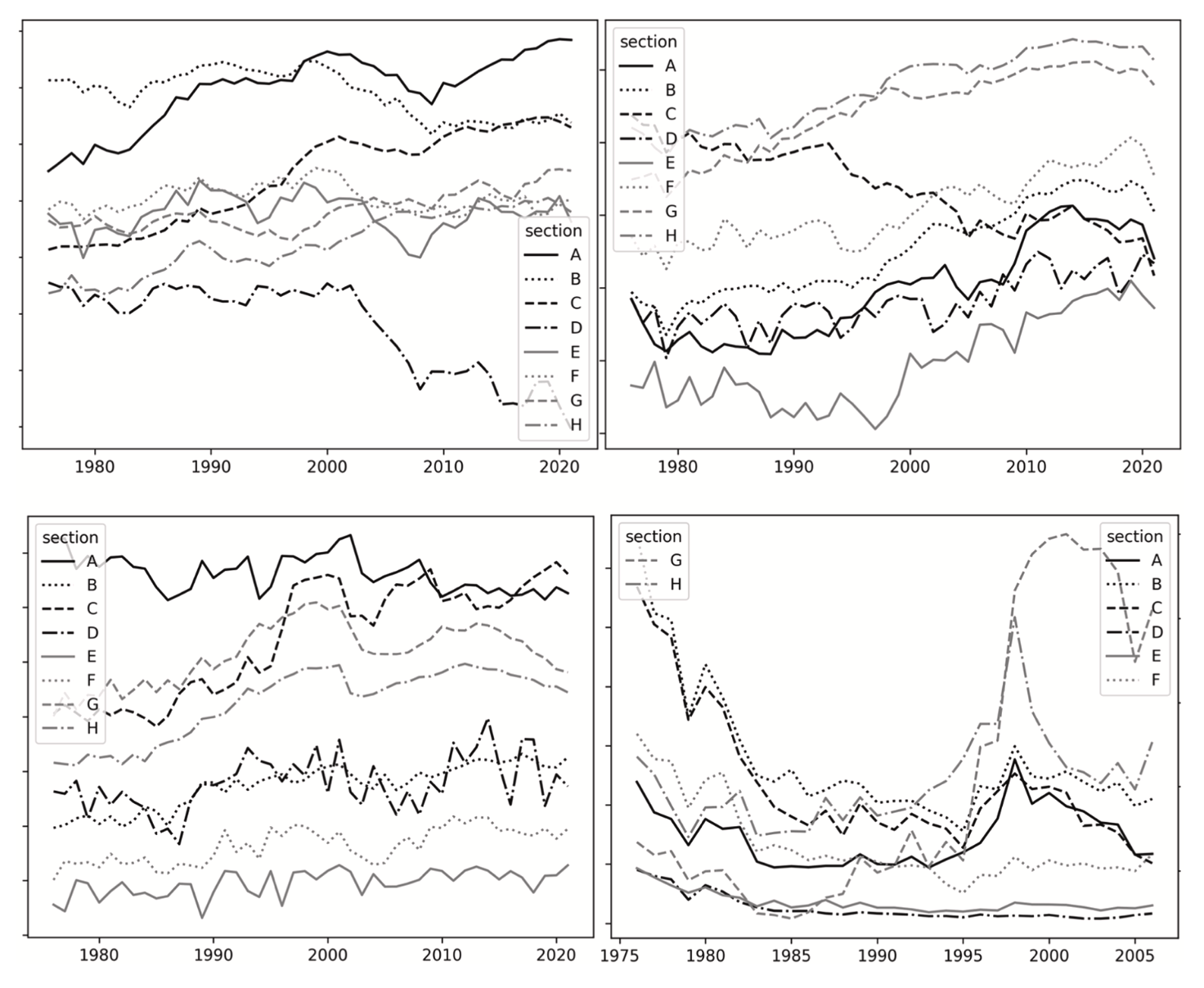

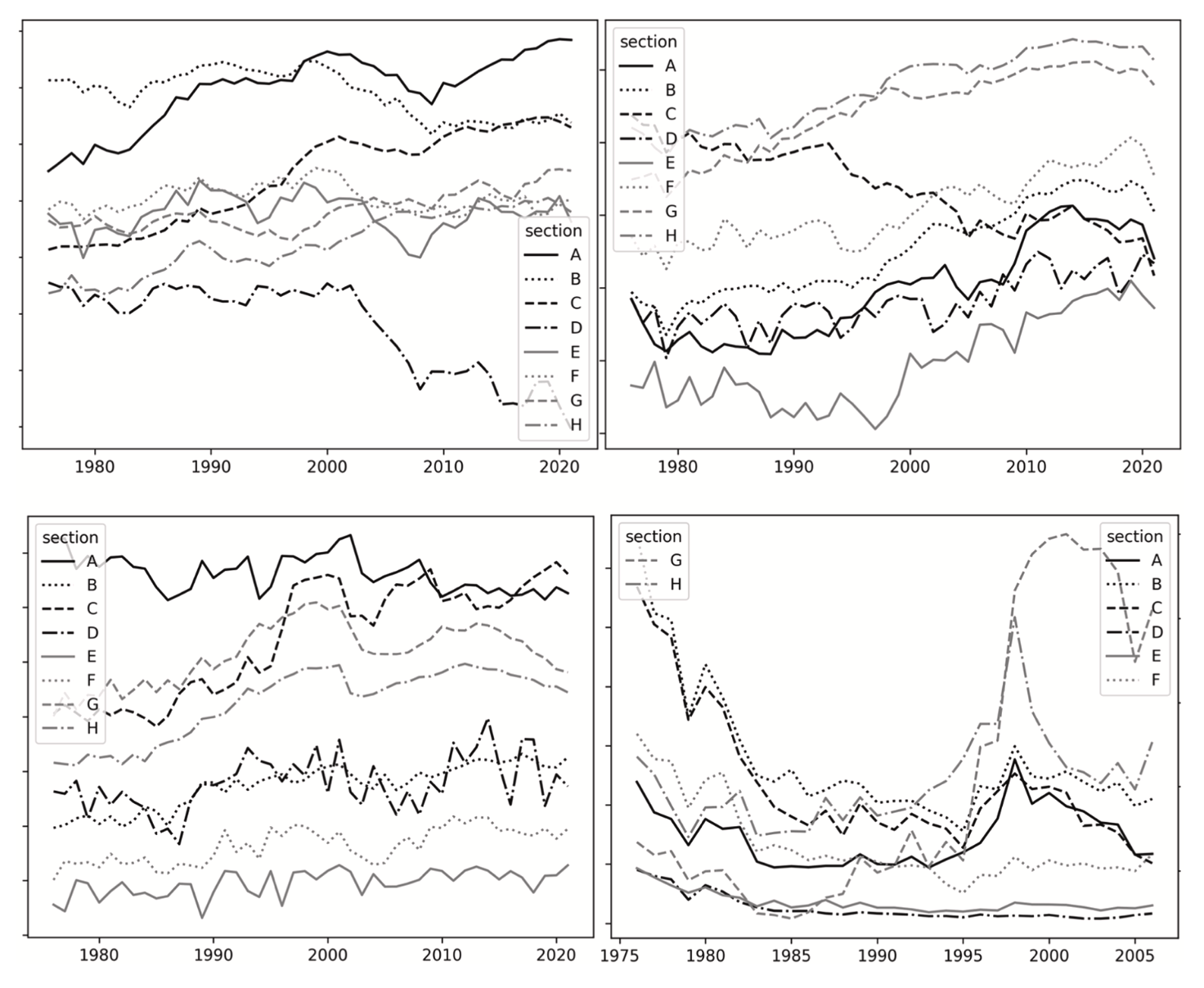

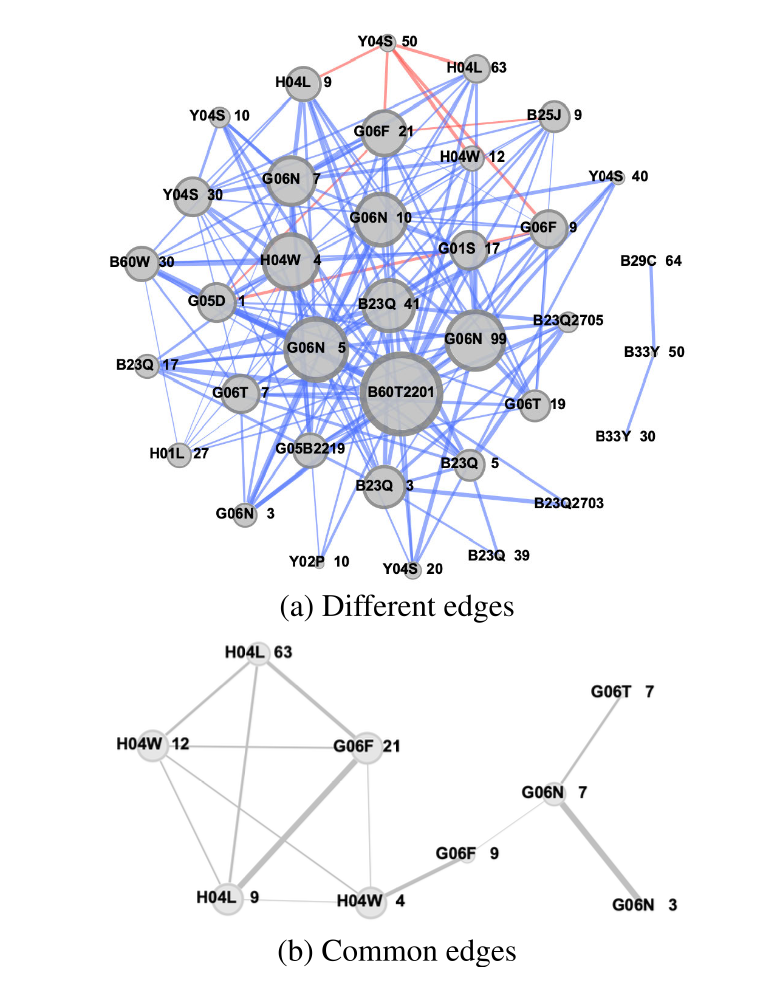

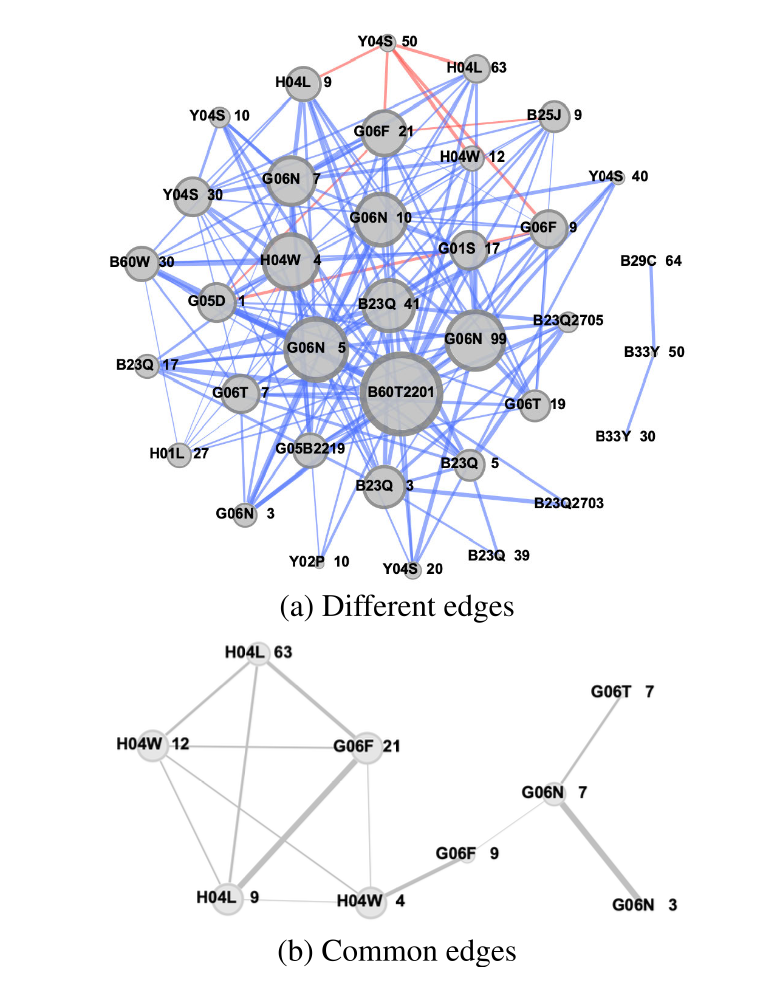

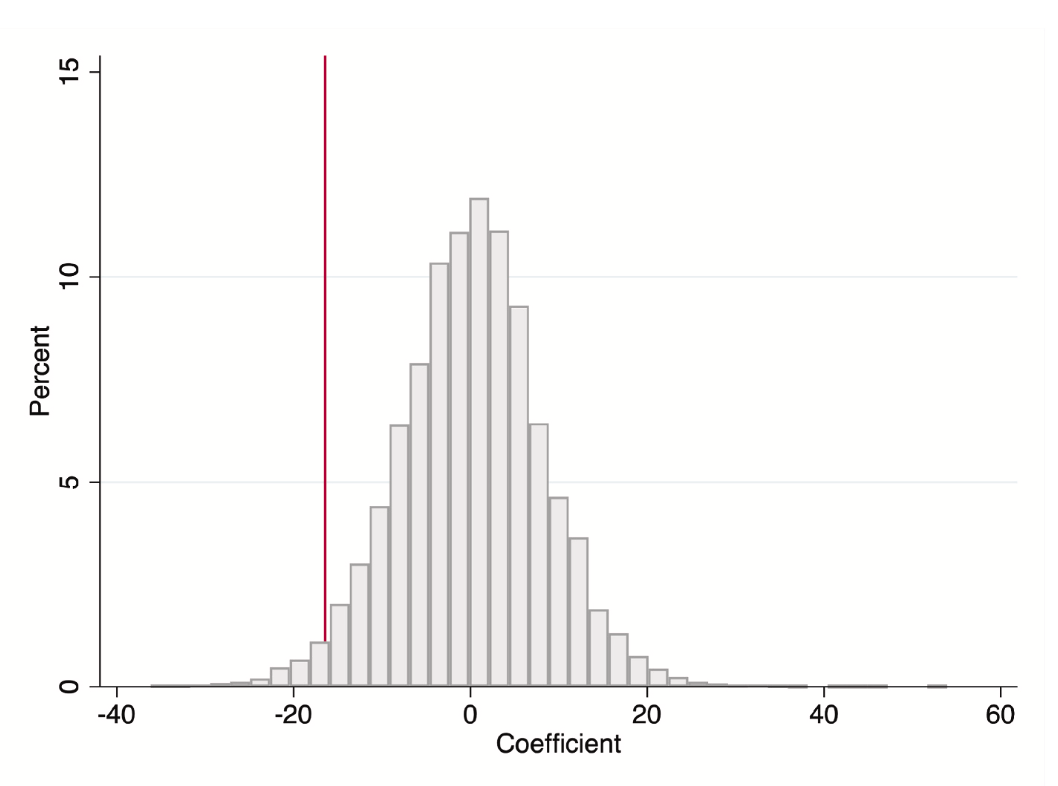

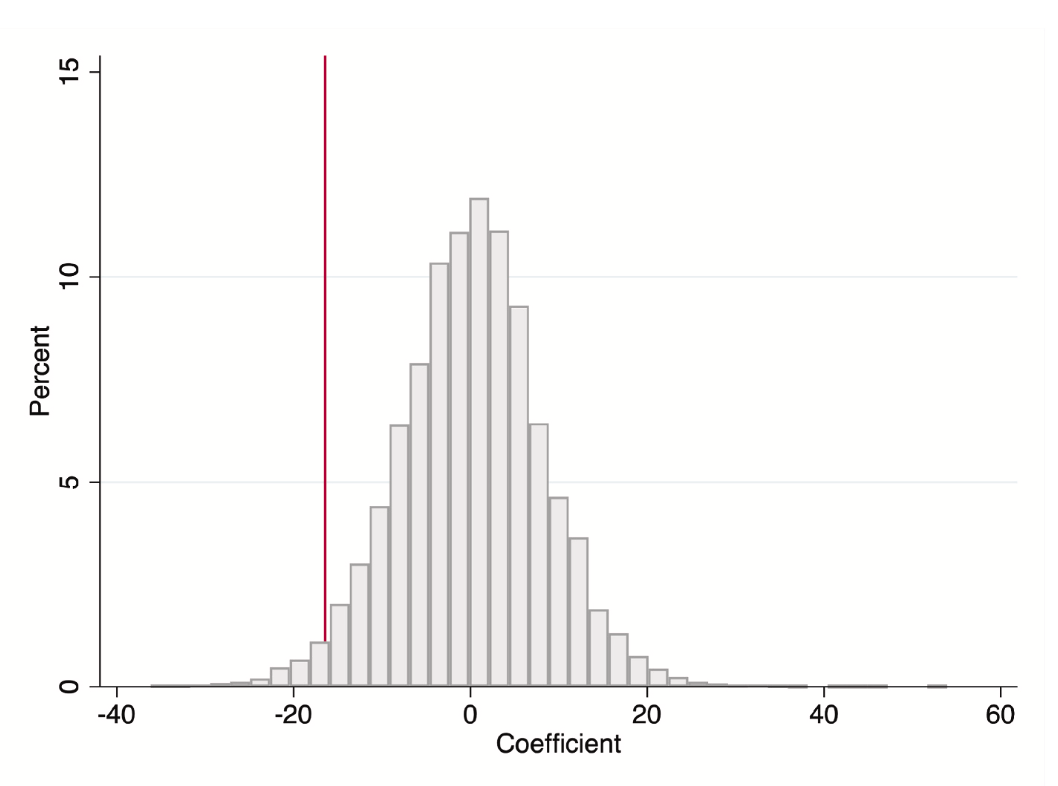

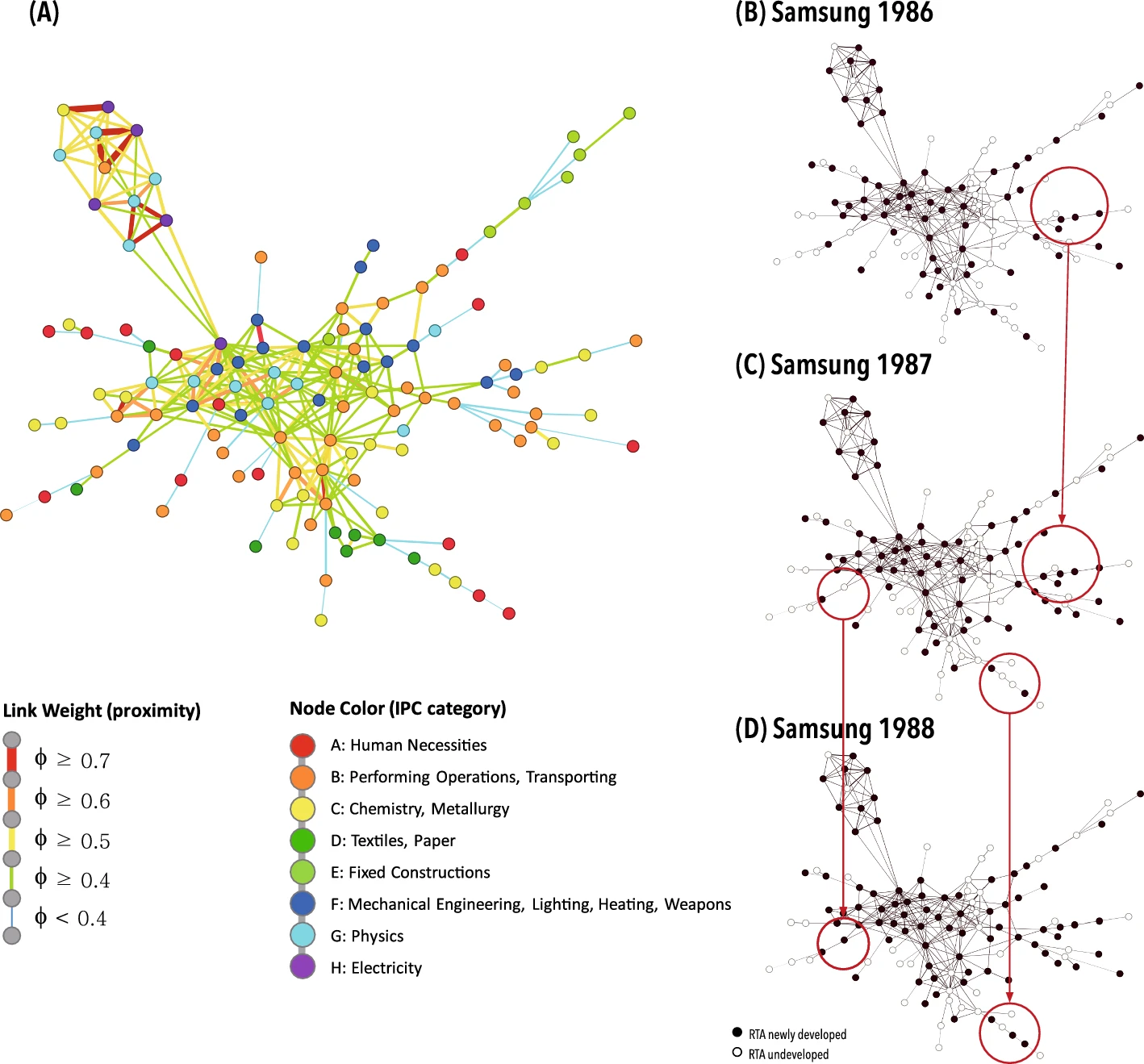

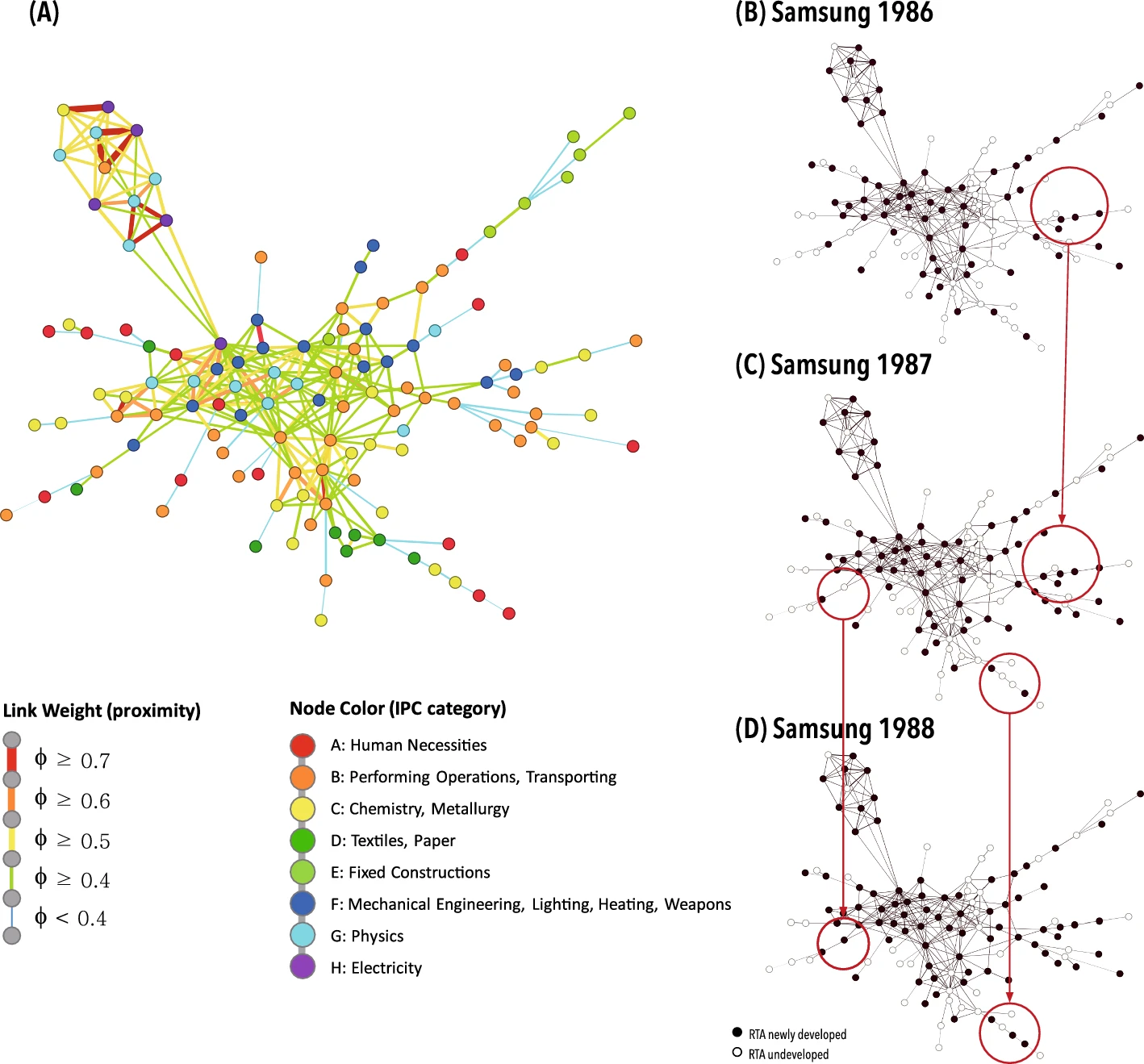

혁신의 주도권이 소수의 대형 기관에 집중되는지, 아니면 다양한 기업과 기관이 분산적으로 참여하는지는 소상공인·중소기업의 성장 기회와 산업 생태계의 역동성에 큰 영향을 미친다. 본 연구는 특허 기술 분야에서의 다양성이 기술적 영향력에 어떤 역할을 하는지를 분석하였다. 구체적으로, 특허 보유 기관의 다양성(assignee entropy)과 의미론적 이질성(semantic heterogeneity)이 특정 기술 분야가 다른 분야에 미치는 영향력(domain authority)에 어떻게 작용하는지를 탐구하였다. 1976년부터 2021년까지 약 200만 건의 특허 데이터를 활용하여 8개 주요 기술 분야(Cooperative Patent Classification, CPC)의 특허 네트워크를 분석한 결과, 첫째, 기술 분야 내에서 생성된 의미론적 이질성이 커질수록 해당 기술이 다른 분야에 미치는 영향력이 확대되는 경향이 나타났다. 이는 기술적 다양성이 새로운 혁신을 촉진할 가능성을 보여준다. 둘째, 특허 보유 기관의 다양성이 높아질수록, 즉 많은 소규모 기관이 분산적으로 특허를 보유할수록 해당 분야의 영향력이 약화되는 경향이 확인되었다. 반대로 소수의 연구개발 중심 기관이 주도하는 경우 기술적 파급력이 더 크게 나타났다.

Hur, W. (2024). Entropy, Heterogeneity, and their impact on Technology Progress. Journal of Informetrics. 18(101506). 1-12.

시장과 기술환경

4차 산업혁명에서의 기술 리더십: 한국 기업의 제조 부문과 ICT 부문 간 비교

- Author

전보강, 김승환, 최효지, 전정환, 유동현

- Keywords

- 4차산업혁명, 기술환경변화, 중소기업

- Creator

- Research Type

- 김승환, 유동현, 전보강, 전정환, 최효지

- 4차산업혁명, 기술환경변화, 중소기업

제조업과 ICT 산업의 변화는 대기업뿐 아니라 이들과 긴밀히 연결된 수많은 소상공인·중소기업의 생존과 성장에 직접적인 영향을 미친다. 본 연구는 제4차 산업혁명(Industry 4.0, I4) 시대에서 한국 제조업과 ICT 산업의 기술적 우위를 비교하고, I4 기술 확산에 따라 지배적 산업이 어떻게 변화할 수 있는지를 분석하였다. 연구는 1990년부터 2021년까지 한국 기업의 특허 데이터를 활용해 두 산업의 기술 네트워크 구조를 살펴보고, 특허 수, 기술 다양성, 경로 의존성(path dependency), 기술적 연관성(relatedness)을 주요 변수로 분석하였다. 분석 결과, 제조업은 여전히 특허 수와 기술 다양성 측면에서 한국의 지배적 리더십을 유지하고 있으며, ICT 산업이 I4 기술에 집중하는 경향을 보이고 있음에도 불구하고 격차는 여전히 큰 것으로 나타났다. 제조업은 기술의 폭넓은 다변화를 추구하는 반면, ICT 산업은 특정 기술에 집중하는 경향을 보였고, ICT 산업이 제조업보다 더 강한 경로 의존성을 보이는 특징도 확인되었다. 또한, 제조업은 특허 활동에서 집중적(intensive) 확장과 광범위(extensive) 확장을 동시에 더욱 강하게 추진하는 것으로 나타났다.

Jun, B., Kim, S. H., Choi, H., Jeon, J. H., & Yu, D. (2023). Technological leadership in Industry 4.0: A comparison between manufacturing and ICT sectors among Korean firms. IEEE Access, 11, 28490–28505. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3259065

소상공인경제 시장과 기술환경

기술 도입 및 일자리: 레스토랑의 셀프 서비스 키오스크가 노동시장에 미치는 영향

- Author

윤춘근

- Keywords

- 고용, 기술도입, 소매업, 키오스크

- Creator

- Research Type

- 윤춘근

- 고용, 기술도입, 소매업, 키오스크

무인화 기술의 확산은 특히 소상공인과 외식업 중소기업의 고용 구조와 운영 방식에 직접적인 변화를 일으키고 있다. 본 연구는 외식업에서의 무인 주문 키오스크 도입이 노동 시장에 어떤 영향을 미쳤는지를 분석하였다. 2018년부터 2021년까지 한국 외식업체를 대상으로 한 설문조사 데이터를 활용하여, 키오스크 도입 여부가 고용 규모, 근무 시간, 임금 등에 미치는 효과를 실증적으로 검토하였다.

분석 결과, 키오스크 도입은 정규직 및 비정규직 직원 수 전체에는 유의미한 영향을 주지 않았지만, 아르바이트 직원의 임금을 낮추고 무급 가족 종사자의 고용을 줄이는 효과가 나타났다. 특히 프랜차이즈 외식업체에서 이러한 효과가 두드러진 반면, 독립 운영 음식점에서는 정규직 직원의 임금이 오르는 경향이 관찰되었다. 이는 무인화가 단순히 고용 감소를 초래하기보다는 숙련된 노동자에 대한 상대적 보상 상승을 유도할 수 있음을 시사한다.

Yoon, C. (2023). Technology Adoption and Jobs: The Effects of Self-service Kiosks in Restaurants on Labor Outcomes. Technology in Society. 74, 102336.

시장과 기술환경

인공지능 혁신에서 정부기관의 직접적인 역할 분석

- Author

박재혁

- Keywords

- 기술환경변화, 인공지능, 정부, 혁신

- Creator

- Research Type

- 박재혁

- 기술환경변화, 인공지능, 정부, 혁신

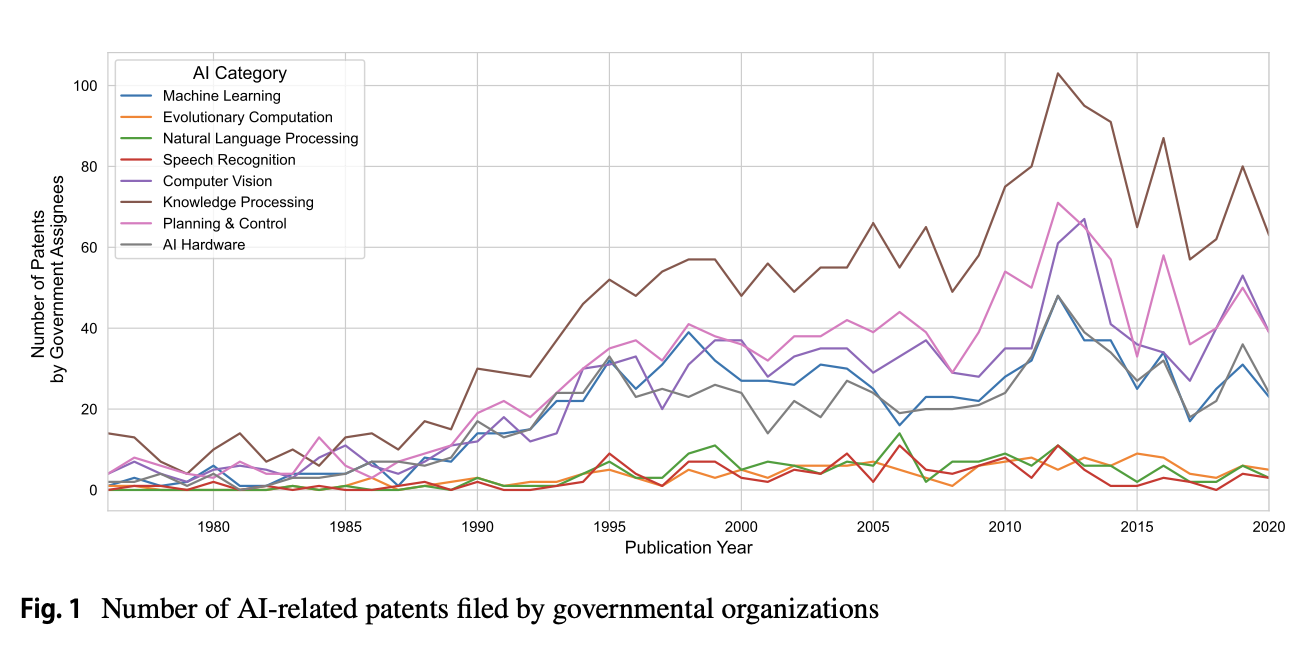

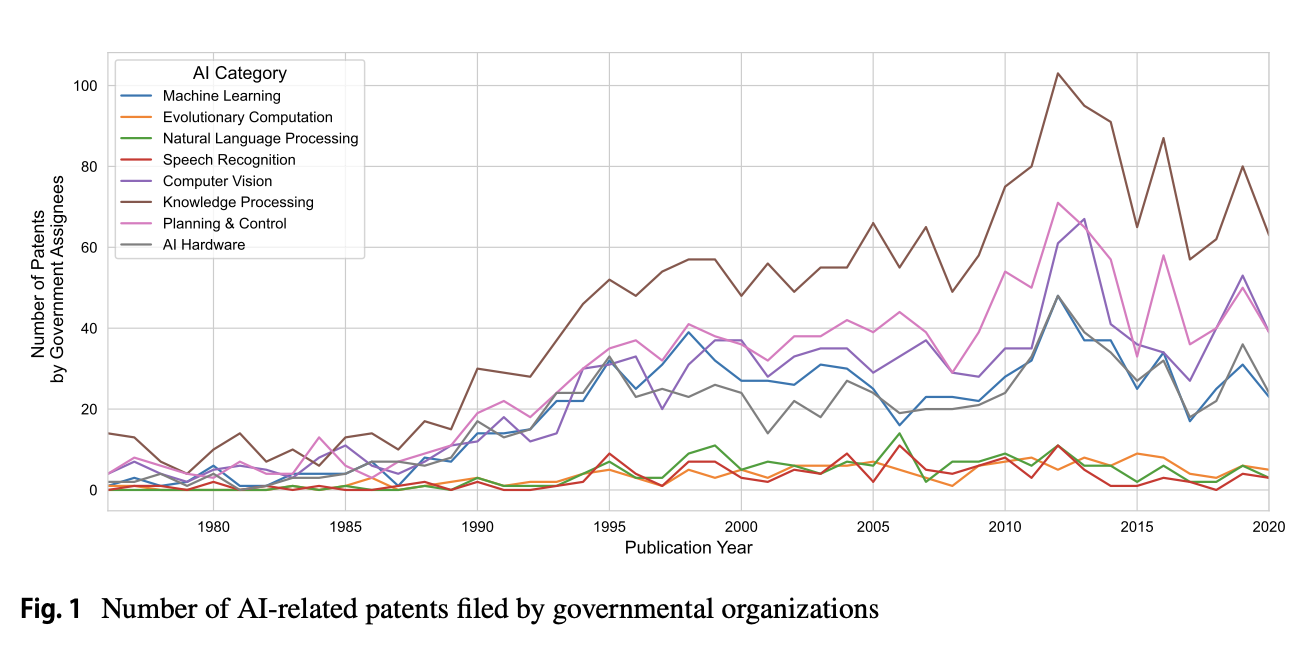

AI 혁신의 방향은 소상공인과 중소기업이 어떤 기술 환경에서 경쟁하고 성장할 수 있을지를 결정짓는 중요한 요인이다. 본 연구는 정부 기관이 AI 특허 출원을 통해 직접적으로 혁신 활동에 어떻게 기여하는지를 분석하고, 그 특성이 민간 기관과 어떻게 다른지를 비교하였다. 연구진은 미국 특허청(USPTO)의 인공지능 특허 데이터(AIPD)를 활용하여, 머신러닝 기반 문서 임베딩 기법으로 정부 기관과 민간 기관의 특허 초록을 분석하였다. 분석 결과, 정부 기관은 민간 기관보다 공공 이익과 국가적 이슈 해결에 중점을 두고, 상업적 활용보다는 기초 기술 발전에 집중하는 경향을 보였다. 또한 정부 기관이 출원한 AI 특허는 다양한 분야에서 인용되며, 이는 정부 주도의 AI 혁신이 광범위한 기술 발전에 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 반면 민간 기관은 자연어 처리, 음성 인식, 반도체 관련 기술 등 상업적 응용이 용이한 분야에 집중하는 것으로 나타났다.

이 연구는 정부가 단순한 지원자 역할을 넘어 위험과 불확실성이 큰 초기 단계의 기술 개발을 주도하며, 중소기업이 이후 이를 응용·활용할 수 있는 기회를 마련한다는 점을 실증적으로 보여준다. 이는 AI 혁신 생태계에서 정부와 민간의 역할 분담이 어떻게 설계되느냐가, 소상공인·중소기업의 기술 접근성과 경쟁력에 직결될 수 있음을 시사한다. 따라서 본 연구는 정부의 R&D 투자와 정책 설계가 단순히 대기업이나 연구기관만이 아니라, 중소기업 생태계 전반에 미치는 파급 효과를 고려해야 함을 강조한다.

Park, J. (2024). Analyzing the direct role of governmental organizations in artificial intelligence innovation. The Journal of Technology Transfer, 49(2), 437–465. https://doi.org/10.1007/s10961-023-10048-4

시장과 기술환경

“또 다른 나”로서의 AI: AI 공포증에서 AI 준비까지 인공지능을 활용하는 여정 맵

- Author

이준수, 박재혁

- Keywords

- 기술환경변화, 기술활용, 기업조직관리, 인공지능, 중소기업

- Creator

- Research Type

- 박재혁, 이준수

- 기술환경변화, 기술활용, 기업조직관리, 인공지능, 중소기업

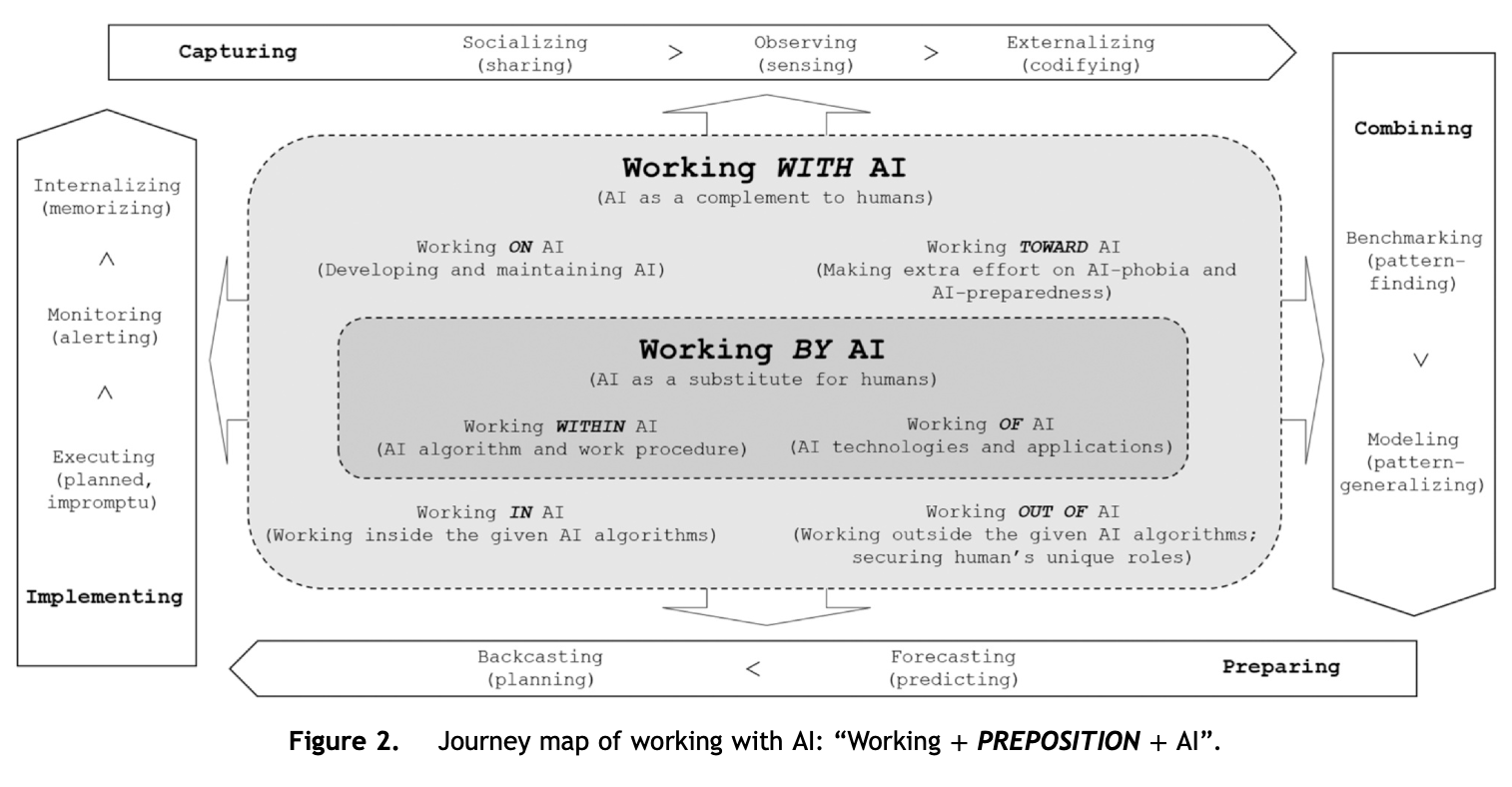

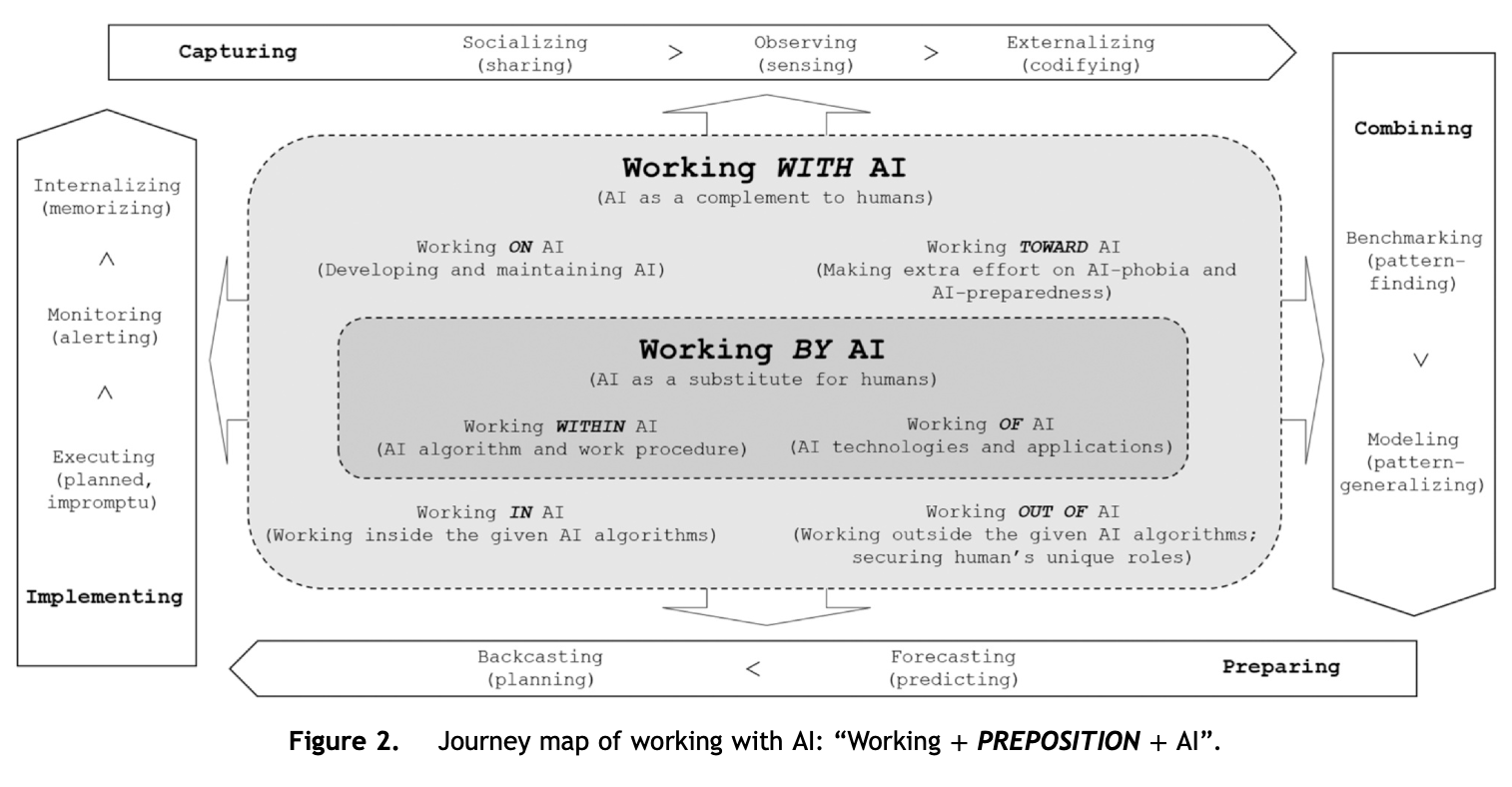

소상공인과 중소기업은 AI 도입을 통해 생산성과 경쟁력을 높일 수 있지만, 인력과 자원의 제약으로 인해 AI 활용 과정에서 더 큰 어려움에 직면할 수 있다. 본 연구는 조직이 AI를 도입·활용하는 과정에서 나타나는 주요 장애 요인을 ‘AI 공포(AI-phobia)’라는 개념으로 정리하고, 이를 극복하기 위한 준비 프레임워크(AI-preparedness)를 제시하였다. AI 공포는 △AI 문해력(AI-literacy), △AI 대체 가능성(AI-substitutability), △AI 책임성(AI-accountability), △AI 도입 가능성(AI-implementability)의 네 가지 요소로 구성된다. 예컨대 AI 문해력 부족은 지식 격차(AI-divide)를 심화시키고, AI가 인간을 대체할 것이라는 두려움은 조직 내 역량 약화로 이어질 수 있다. 또한 AI의 의사결정 책임 소재가 불분명할 경우 신뢰성이 떨어지고, 무분별한 도입은 조직의 효율성을 저하시킬 수 있다.

이를 해결하기 위해 연구진은 ‘AI 협업 여정 지도(Journey Map)’라는 단계별 가이드를 제시했다. 이는 정보 수집(capturing), 통합(combining), 준비(preparing), 실행(implementing)의 네 가지 단계를 포함하며, 인간과 AI의 역할을 ‘AI가 수행하는 작업(Working BY AI)’과 ‘AI와 함께하는 작업(Working WITH AI)’으로 구분해 AI 활용 효과를 극대화하는 방안을 제시한다.

본 연구는 AI가 조직 내에서 유기적으로 작동하기 위한 협업 모델을 체계화함으로써, 특히 소상공인·중소기업이 기술 도입 과정에서 직면할 수 있는 문해력 격차와 준비 부족 문제를 극복하는 데 실질적인 시사점을 제공한다. 나아가 향후 연구에서는 AI 발전과 함께 변화하는 조직 환경을 반영해, 소규모 기업이 현실적으로 적용 가능한 협업 모델을 더욱 구체화할 필요가 있다.

Lee, J., & Park, J. (2023). AI as “Another I”: Journey map of working with artificial intelligence from AI-phobia to AI-preparedness. Organizational Dynamics, 52(1), 100994. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2023.100994

소상공인경제 시장과 기술환경 데이터 사이언스

노동 공간: 대규모 언어 모델을 활용한 노동 시장의 통합적 표현

- Author

김성운, 안용렬, 박재혁

- Keywords

- 고용정책, 기술혁신, 노동시장

- Creator

- Research Type

- 김성운, 박재혁, 안용렬

- 고용정책, 기술혁신, 노동시장

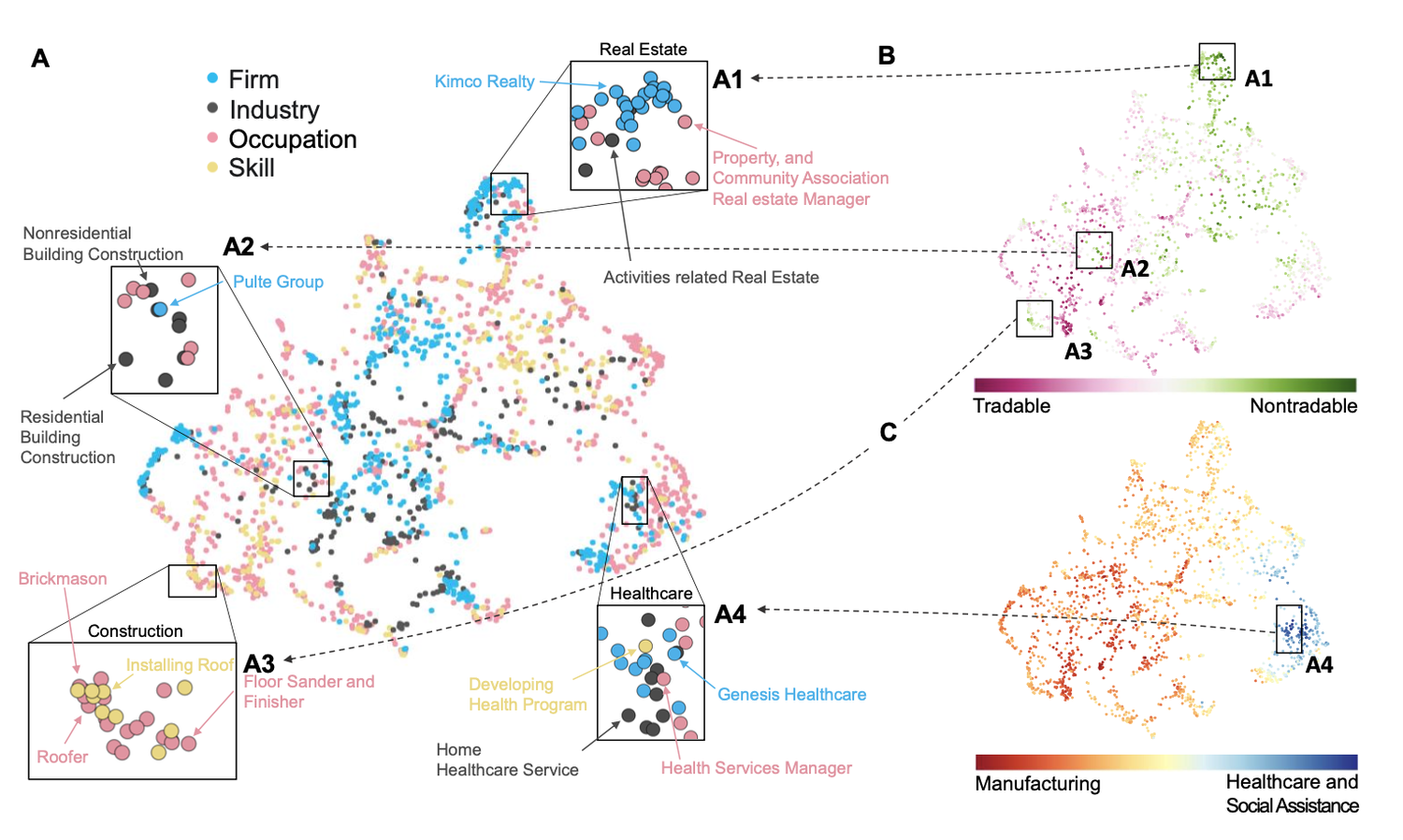

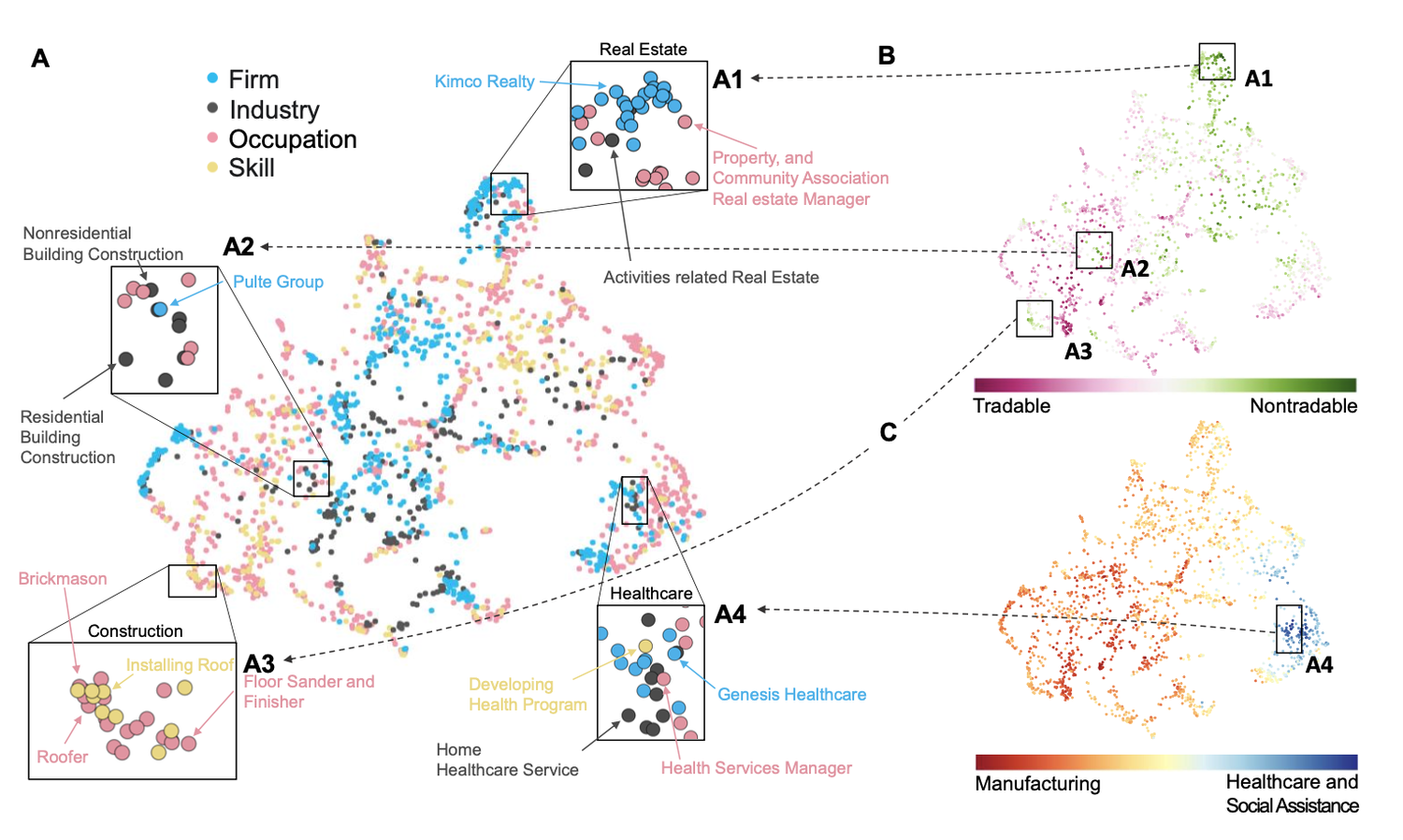

본 연구는 대규모 언어 모델인 BERT를 활용해 노동시장 내 다양한 요소들(산업, 직업, 기술, 기업 등)을 통합적으로 분석하는 'Labor Space'라는 새로운 벡터 공간을 제안했습니다. 기존 연구들이 개별 요소나 이중 관계에 국한되었던 반면, 이 모델은 노동시장의 복합적인 관계를 한 공간에서 파착하고 시각화할 수 있다는 점에서 차별성을 가집니다. 연구는 Labor Space 상의 벡터 연산을 활용해 경제적 충격이나 신기술 도입이 노동시장에 미치는 파급효과를 예측하는 것이 가능함을 입증했습니다. 이러한 결과는 소상공인에게 필요한 기술과 직업에 대한 전략적인 인력 배분 및 역량 개발을 지원하는 데 활용될 수 있습니다. 또한, AI와 같은 신기술이 노동시장에 침투하는 정도를 평가하여 소상공인들이 변화에 대비하도록 돕는 맞춤형 인력 정책 수립에 중요한 과학적 근거를 제공합니다.

Kim, S., Ahn, Y. Y., & Park, J. (2024, May). Labor space: A unifying representation of the labor market via large language models. In Proceedings of the ACM Web Conference 2024 (pp. 2441-2451).

시장과 기술환경

기술적 연관성: 기업은 어떻게 기술을 다각화하는가?

- Author

김승환, 전보강, 이정동

- Keywords

- 기술연관성, 기업다각화, 역량, 중소기업

- Creator

- Research Type

- 김승환, 이정동, 전보강

- 기술연관성, 기업다각화, 역량, 중소기업

소상공인과 중소기업은 한정된 자원과 역량 속에서 신기술을 개발하거나 새로운 시장에 진입해야 하며, 이 과정에서 기존 역량과의 **연관성(relatedness)**이 중요한 역할을 한다. 본 연구는 기업이 이미 보유한 기술이 새로운 기술 다각화의 성공 가능성에 어떤 영향을 미치는지를 탐구하였다. 연구진은 1984년부터 2014년까지 한국 주식 시장에 상장된 기업을 대상으로, 한국·유럽·미국 특허청의 특허 데이터와 재무 및 시장 정보를 결합한 독창적인 데이터 세트를 구축하였다.

분석 결과, 기업이 이미 관련 기술을 보유하고 있을수록 새로운 기술을 개발할 가능성이 더 높다는 사실이 확인되었다. 이는 기존에 축적된 지식과 역량이 새로운 혁신의 기반이 된다는 점을 보여준다.

이 연구는 연관성의 개념을 국가·지역 차원에서 기업 수준으로 확장하여, 기업의 기술 다각화가 단순히 무작위적인 선택이 아니라 기존 기술 지식의 구조적 토대 위에서 형성된다는 것을 실증적으로 밝혔다. 특히 소상공인·중소기업에게는 이 발견이 더욱 중요한데, 자원 제약 속에서도 기존 역량과 연관된 영역에서 신기술을 개발할 때 성공 가능성이 높다는 점을 시사한다. 따라서 본 연구는 중소기업의 기술 전략과 혁신 지원 정책을 설계하는 데 있어 실질적인 근거를 제공한다.

Kim, S. H., Jun, B., Lee, J.-D. (2023). Technological relatedness: how do firms diversify their technology? Scientometrics, 128, 4901–4931. https://doi.org/10.1007/s11192-023-04775-6

시장과 기술환경

기업의 산업 4.0 기술 전환에 영향을 미치는 요인 분석

- Author

김승환, 전정환, Anwar Aridi, 전보강

- Keywords

- 산업4.0, 역량, 중소기업

- Creator

- Research Type

- Anwar Aridi, 김승환, 전보강, 전정환

- 산업4.0, 역량, 중소기업

소상공인과 중소기업은 4차 산업혁명(Industry 4.0, I4)으로의 전환 과정에서 자원과 역량 부족으로 인해 가장 큰 제약에 직면하는 주체다. 본 연구는 연관성과 복잡성 지표를 바탕으로, 한국 제조 기업들이 I4 기술로 전환하는 데 어떤 요인이 영향을 미치는지를 분석하였다. 이를 위해 특허 데이터와 재무 및 시장 정보를 결합한 독창적인 기업 데이터 세트를 구축하였다. 연구는 경제지리 및 경제복잡성 연구에서 제시된 연관성의 법칙에 따라 기술 공간을 구성하고, 각 기업이 해당 공간에서 어떤 위치를 차지하는지를 추적하였다. 이를 통해 기업이 이전 기술 도메인에서 축적한 역량이 새로운 I4 기술 개발에 긍정적으로 작용하는지를 검토하였고, 실제로 연관성이 높은 기술 기반을 가진 기업이 I4 전환에 더 성공적으로 참여하는 것으로 나타났다. 또한 R&D 정부 지원 데이터를 결합한 결과, 관련 기술 기반뿐만 아니라 정책적 지원 역시 기업의 새로운 I4 기술 참여 가능성을 높이는 중요한 요인으로 확인되었다.

이 연구는 기업의 기술 다각화와 I4 전환이 기존 역량과 정책적 지원의 결합에 의해 결정된다는 점을 실증적으로 보여준다. 특히 이는 소상공인·중소기업이 자력으로는 전환에 어려움을 겪더라도, 기존 역량과 연계된 기술 분야를 활용하고 정부의 정책적 뒷받침을 받을 때 전환 가능성이 커진다는 점에서 중요한 시사점을 제공한다. 따라서 본 연구는 중소기업 대상 I4 전환 정책 설계에 있어, 단순한 기술 보급이 아니라 기업의 기존 역량 구조와 정책적 지원을 결합하는 전략이 필요함을 강조한다.